손관승의 새벽 3시

나는 음식 비중을 줄여가고 있다

중년 남성의 먹거리 대책에 대하여

등록 : 2018-12-06 15:04

직장 상사의 ‘아무거나’ 주문은

실제로는 자신의 음식 취향 요구

삼시 세끼 차려주는 음식보다는

한 끼라도 제 손으로 해결해보자

내가 절대로 믿지 않는 표현이 하나 있다. “아무거나”라는 말이다. 요즘 송년 모임이 한창인 때여서 나도 가끔 모임 장소 정하는 일을 맡는데, 음식 취향을 물어보면 많은 경우 이런 답이 돌아온다.

“아무거나 좋아요. 난 가리는 거 없는 것 잘 알잖아요? 알아서 정해요. 난 따를 테니까.”

정말 그럴까? 중국음식점으로 정하면, “튀긴 음식은 건강에 좋지 않은데…”라는 투덜거림이 들리고, 횟집을 예약하면 “겨울 추운 날씨에 무슨 회냐?”는 핀잔이 날아온다. 오랜만에 우아하게 와인 한잔과 함께하는 이탈리아식 음식이 어떻겠느냐 하면, “속이 느글느글하니 서양식은 가급적 피하자”는 하소연을 한다. 그러다보니 대부분 결론은 뻔하다. 전통 밥집 아니면 삼겹살집이다.

내가 절대로 믿지 않는 표현이 하나 있다. “아무거나”라는 말이다. 요즘 송년 모임이 한창인 때여서 나도 가끔 모임 장소 정하는 일을 맡는데, 음식 취향을 물어보면 많은 경우 이런 답이 돌아온다.

“아무거나 좋아요. 난 가리는 거 없는 것 잘 알잖아요? 알아서 정해요. 난 따를 테니까.”

정말 그럴까? 중국음식점으로 정하면, “튀긴 음식은 건강에 좋지 않은데…”라는 투덜거림이 들리고, 횟집을 예약하면 “겨울 추운 날씨에 무슨 회냐?”는 핀잔이 날아온다. 오랜만에 우아하게 와인 한잔과 함께하는 이탈리아식 음식이 어떻겠느냐 하면, “속이 느글느글하니 서양식은 가급적 피하자”는 하소연을 한다. 그러다보니 대부분 결론은 뻔하다. 전통 밥집 아니면 삼겹살집이다.

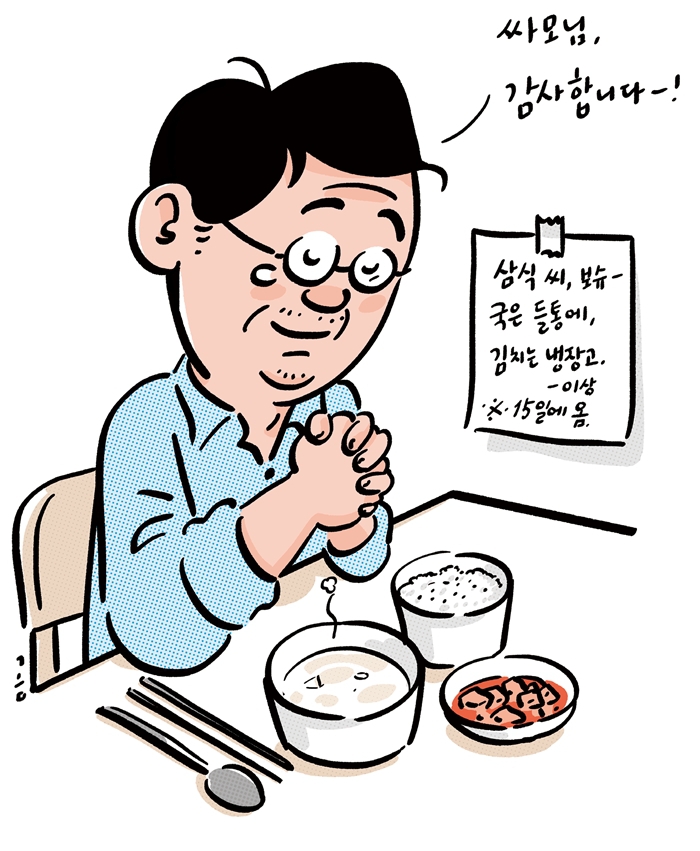

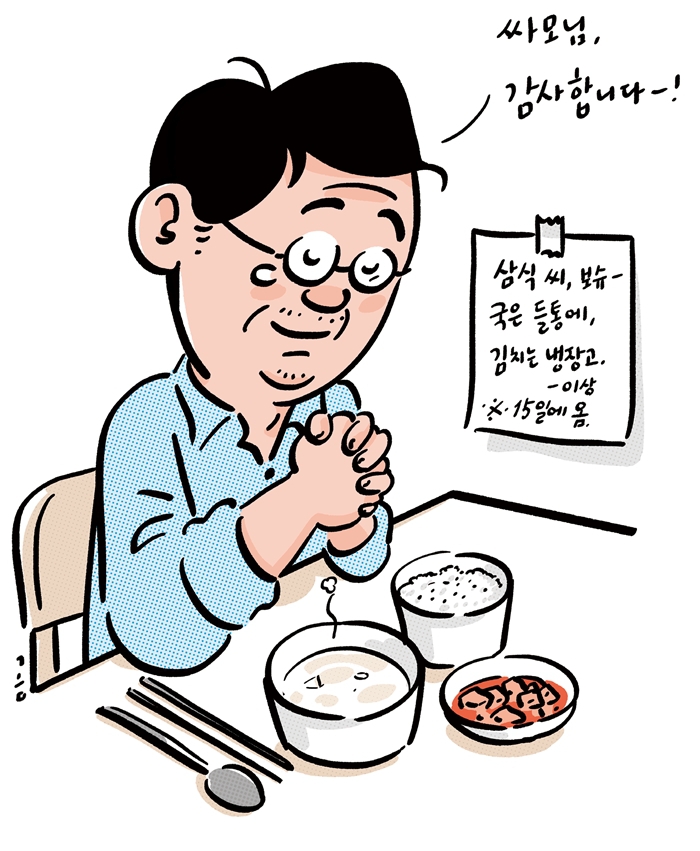

디자인이 멋진 쿨한 곳을 선택하려 해도 칙칙한 곳에서 모일 때가 많다. 참석자들의 타박이 듣기 싫고, 그런 곳이 무난하기 때문이다. 그래서 입이 짧은 중년 남자들의 모임 풍경은 늘 비슷하다. 베트남 쌀국숫집이나 인도 음식, 혹은 터키나 러시아 음식처럼 뭔가 색다른 제안을 하고 싶어도 지레 포기한다. 손뼉도 마주 쳐야 소리가 나는 법이니까. 물론 입맛은 존중돼야 한다. 두루뭉술하게 말했다고 성격까지 두루뭉술할까? 절대로 그렇지 않다. 직장인들이 가장 힘들어하는 상사는 바로 ‘아무거나’ 유형이다. “알아서 해!”라는 말이 가장 힘들다. 주문이나 지시를 디테일하게 하지 않는 사람들 입에서 나중에 꼭 딴말이 나오는 법이니까. 그래서 직장생활 잘하는 사람들은 상사에게서 “메뉴는 알아서 정해!”라는 말을 들으면, 이는 곧 ‘내 마음을 알아서 정하라’는 말의 동의어로 알아듣고 실행한다. 본부장이 바뀌고 부장과 팀장이 바뀌면 곧 자주 가는 식당이 바뀌는 이유다. “당신이 먹는 음식을 내게 보여주시오. 그러면 나는 당신이 누구인지, 어떤 사람인지 말해주겠소!” 이탈리아 사람들이 즐겨 하는 표현이다. 인생에서 음식이 차지하는 비중이 크고 식탁 문화를 존중하는 사람들답다. 신토불이라는 말이 있는 것처럼, 음식은 한 사람의 정체성을 말해준다. 음식은 곧 그 사람이다. 입맛처럼 보수적인 것도 드물어서 어릴 때 엄마가 해준 음식에 길든 입맛은 여간해서 바뀌지 않는다. 한국의 중년 남성들 입맛은 더욱 그렇다. 그런 점에서 내 친구는 현명하다. 그는 중국어도 잘하고 오랫동안 중국에서 일한 중국 전문가이기에 중국음식점에 모이면 사람들이 대개 그에게 메뉴 선택권을 돌린다. 한창 메뉴판을 들여다보던 그의 입에서 과연 어떤 음식 이름이 나올까, 궁금해할 때쯤 그는 능청스럽게 이렇게 주문한다. “세트 메뉴 B로 주세요! 세트 메뉴 A는 너무 성의 없어 보이고, C는 지나치게 부담스러워 보이니까 그냥 B가 무난하겠죠? 하하하!” 그는 단지 중국 음식만 잘 아는 게 아니라 사람들의 마음도 잘 아는 것이다. 중국에 가면 물론 그곳의 특색 있는 음식을 이것저것 주문해 방문자들을 즐겁게 해주지만, 서울에서는 서울 방식으로 한다. 사실 서울처럼 세트 메뉴가 인기 있는 도시도 드물다. 이른바 ‘가성비’라는 경제성의 원리도 작동하지만, 무난한 것을 좋아하는 이 도시의 특성을 반영한 결과다. “세트 메뉴는 영혼이 느껴지지 않아. 그러니 단품 메뉴를 하나씩 주문해서 먹는 게 어떨까?” 짐짓 영혼에 뭐가 있는 사람처럼 잘난 척하다가 나는 어색한 상황을 자초하고 말았다. 인사동의 한 음식점에 갔을 때다. 요즘 한창이라는 생굴과 계절 야채를 주문한 뒤 나머지는 뭐가 좋을까 종업원에 물었더니 이렇게 답하는 게 아닌가. “삼식이탕 드세요. 막걸리와 잘 어울리거든요.” 그가 말한 것은 겨울철에 잘 잡힌다는 바닷물고기로 매운탕에 끓이면 구수하다는 제안이었다. 아, 그런데 그 말을 듣자마자 어색한 웃음이 흘러나왔다. 그 자리에 모인 우리 일행들 다수는 ‘삼식이’들이었던 것이다. 세끼 모두 집에서 부인의 손으로 해결하는 퇴직한 남자를 의미하는 삼식이 말이다. 부인이 곰국을 한 솥 가득 끓여놓고 여행을 가면 불안해진다는 말이 중년 남자들의 단순한 엄살로 들리지는 않는다. 준비해놓은 것조차 차려 먹으려 하지 않는 사람도 아직 많다. 반면 결혼한 여성들은 이렇게 말한다. “가장 맛있는 음식이요? 그거야 남이 차려준 음식이죠. 날마다 차리다보면 맛이고 뭐고 신경 쓸 틈 없어요.” 그렇다. 그들에게 음식은 맛이 아니라 노동이다. 그것도 쉴 틈 없는 가사노동이다. 만드는 것도 힘들지만 치우는 것도 큰일이다. 음식 쓰레기 처리도 쉽지 않다. 그런저런 이유로 해서 나는 음식에 대한 비중을 조금씩 줄여나가고 있다. 강연장을 찾아 계속 이동해야 하는 처지에 메뉴를 탓할 틈이 없다. 단 하나의 원칙이 있다면 그것은 신속하고 간편한 음식이다. 김밥, 햄버거, 떡볶이, 샌드위치 같은 간편식이 단골 메뉴다. “어휴, 그렇게 드시면 어떡해요? 든든히 드셔야죠. 다 먹고살자고 하는 일인데….” 물론 응원의 메시지다. 하지만 세끼 모두 든든히 챙겨 먹고 다니면서 뭔가 해낼 시간의 여유가 허락될까? 살아남으려면 적응해야 한다. 나이 먹을수록 더 그렇다. 혼자 길을 떠나봐야 사람의 소중함을 알게 되듯 스스로 음식을 차려보고 치워봐야 수고의 고마움을 알게 된다. 하루 한 끼쯤 스스로 해결해보자. 무조건 배우고 적응하면 된다. 다행히 마트에는 손쉽게 요리할 수 있는 다양한 재료들이 널려 있다. 시도해보자. 음식이 아니라 사람이 먼저다. 손관승 CEO·언론인 출신의 라이프 코치ㅣ저서 『me, 베를린에서 나를 만났다』 등 일러스트레이션 김대중 서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집

디자인이 멋진 쿨한 곳을 선택하려 해도 칙칙한 곳에서 모일 때가 많다. 참석자들의 타박이 듣기 싫고, 그런 곳이 무난하기 때문이다. 그래서 입이 짧은 중년 남자들의 모임 풍경은 늘 비슷하다. 베트남 쌀국숫집이나 인도 음식, 혹은 터키나 러시아 음식처럼 뭔가 색다른 제안을 하고 싶어도 지레 포기한다. 손뼉도 마주 쳐야 소리가 나는 법이니까. 물론 입맛은 존중돼야 한다. 두루뭉술하게 말했다고 성격까지 두루뭉술할까? 절대로 그렇지 않다. 직장인들이 가장 힘들어하는 상사는 바로 ‘아무거나’ 유형이다. “알아서 해!”라는 말이 가장 힘들다. 주문이나 지시를 디테일하게 하지 않는 사람들 입에서 나중에 꼭 딴말이 나오는 법이니까. 그래서 직장생활 잘하는 사람들은 상사에게서 “메뉴는 알아서 정해!”라는 말을 들으면, 이는 곧 ‘내 마음을 알아서 정하라’는 말의 동의어로 알아듣고 실행한다. 본부장이 바뀌고 부장과 팀장이 바뀌면 곧 자주 가는 식당이 바뀌는 이유다. “당신이 먹는 음식을 내게 보여주시오. 그러면 나는 당신이 누구인지, 어떤 사람인지 말해주겠소!” 이탈리아 사람들이 즐겨 하는 표현이다. 인생에서 음식이 차지하는 비중이 크고 식탁 문화를 존중하는 사람들답다. 신토불이라는 말이 있는 것처럼, 음식은 한 사람의 정체성을 말해준다. 음식은 곧 그 사람이다. 입맛처럼 보수적인 것도 드물어서 어릴 때 엄마가 해준 음식에 길든 입맛은 여간해서 바뀌지 않는다. 한국의 중년 남성들 입맛은 더욱 그렇다. 그런 점에서 내 친구는 현명하다. 그는 중국어도 잘하고 오랫동안 중국에서 일한 중국 전문가이기에 중국음식점에 모이면 사람들이 대개 그에게 메뉴 선택권을 돌린다. 한창 메뉴판을 들여다보던 그의 입에서 과연 어떤 음식 이름이 나올까, 궁금해할 때쯤 그는 능청스럽게 이렇게 주문한다. “세트 메뉴 B로 주세요! 세트 메뉴 A는 너무 성의 없어 보이고, C는 지나치게 부담스러워 보이니까 그냥 B가 무난하겠죠? 하하하!” 그는 단지 중국 음식만 잘 아는 게 아니라 사람들의 마음도 잘 아는 것이다. 중국에 가면 물론 그곳의 특색 있는 음식을 이것저것 주문해 방문자들을 즐겁게 해주지만, 서울에서는 서울 방식으로 한다. 사실 서울처럼 세트 메뉴가 인기 있는 도시도 드물다. 이른바 ‘가성비’라는 경제성의 원리도 작동하지만, 무난한 것을 좋아하는 이 도시의 특성을 반영한 결과다. “세트 메뉴는 영혼이 느껴지지 않아. 그러니 단품 메뉴를 하나씩 주문해서 먹는 게 어떨까?” 짐짓 영혼에 뭐가 있는 사람처럼 잘난 척하다가 나는 어색한 상황을 자초하고 말았다. 인사동의 한 음식점에 갔을 때다. 요즘 한창이라는 생굴과 계절 야채를 주문한 뒤 나머지는 뭐가 좋을까 종업원에 물었더니 이렇게 답하는 게 아닌가. “삼식이탕 드세요. 막걸리와 잘 어울리거든요.” 그가 말한 것은 겨울철에 잘 잡힌다는 바닷물고기로 매운탕에 끓이면 구수하다는 제안이었다. 아, 그런데 그 말을 듣자마자 어색한 웃음이 흘러나왔다. 그 자리에 모인 우리 일행들 다수는 ‘삼식이’들이었던 것이다. 세끼 모두 집에서 부인의 손으로 해결하는 퇴직한 남자를 의미하는 삼식이 말이다. 부인이 곰국을 한 솥 가득 끓여놓고 여행을 가면 불안해진다는 말이 중년 남자들의 단순한 엄살로 들리지는 않는다. 준비해놓은 것조차 차려 먹으려 하지 않는 사람도 아직 많다. 반면 결혼한 여성들은 이렇게 말한다. “가장 맛있는 음식이요? 그거야 남이 차려준 음식이죠. 날마다 차리다보면 맛이고 뭐고 신경 쓸 틈 없어요.” 그렇다. 그들에게 음식은 맛이 아니라 노동이다. 그것도 쉴 틈 없는 가사노동이다. 만드는 것도 힘들지만 치우는 것도 큰일이다. 음식 쓰레기 처리도 쉽지 않다. 그런저런 이유로 해서 나는 음식에 대한 비중을 조금씩 줄여나가고 있다. 강연장을 찾아 계속 이동해야 하는 처지에 메뉴를 탓할 틈이 없다. 단 하나의 원칙이 있다면 그것은 신속하고 간편한 음식이다. 김밥, 햄버거, 떡볶이, 샌드위치 같은 간편식이 단골 메뉴다. “어휴, 그렇게 드시면 어떡해요? 든든히 드셔야죠. 다 먹고살자고 하는 일인데….” 물론 응원의 메시지다. 하지만 세끼 모두 든든히 챙겨 먹고 다니면서 뭔가 해낼 시간의 여유가 허락될까? 살아남으려면 적응해야 한다. 나이 먹을수록 더 그렇다. 혼자 길을 떠나봐야 사람의 소중함을 알게 되듯 스스로 음식을 차려보고 치워봐야 수고의 고마움을 알게 된다. 하루 한 끼쯤 스스로 해결해보자. 무조건 배우고 적응하면 된다. 다행히 마트에는 손쉽게 요리할 수 있는 다양한 재료들이 널려 있다. 시도해보자. 음식이 아니라 사람이 먼저다. 손관승 CEO·언론인 출신의 라이프 코치ㅣ저서 『me, 베를린에서 나를 만났다』 등 일러스트레이션 김대중 서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집