충무공 백의종군 길 걸으며 희망의 타종소리 꿈꾸다

손관승의 공감재생 골목여행 ⑦ 서울의 중심 종로거리

등록 : 2020-03-26 14:30

“사람이 구름 같다”는 종로통도 한적

세상은 지금 비틀대며 옆으로 가는 듯

예술가 애환 깃든 옛 피맛골 추억하면

나이든 어머니 추억 잃은 듯 애틋해져

‘서울야곡’ 흥얼대며 진짜 봄 기다린다

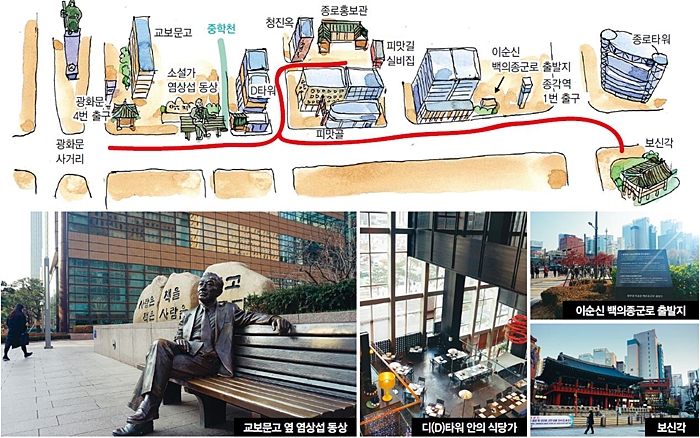

종로 사거리 일대의 옛 이름은 운종가(雲從街)다. 사람과 물건들이 구름처럼 몰려드는 경제 중심지라는 의미였다. 그 오랜 명성과 달리 지하철 광화문역 4번 출구로 나와 마주친 종로 거리는 한적하기 짝이 없다. 코로나바이러스 사태의 장기화에 따른 여파다. “뭉치면 살고 흩어지면 죽는다”던 외침이 “뭉치면 죽고 흩어져야 사는” 생존전략으로 바뀌었기 때문일까?

종로 사거리 일대의 옛 이름은 운종가(雲從街)다. 사람과 물건들이 구름처럼 몰려드는 경제 중심지라는 의미였다. 그 오랜 명성과 달리 지하철 광화문역 4번 출구로 나와 마주친 종로 거리는 한적하기 짝이 없다. 코로나바이러스 사태의 장기화에 따른 여파다. “뭉치면 살고 흩어지면 죽는다”던 외침이 “뭉치면 죽고 흩어져야 사는” 생존전략으로 바뀌었기 때문일까?

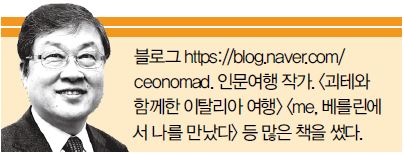

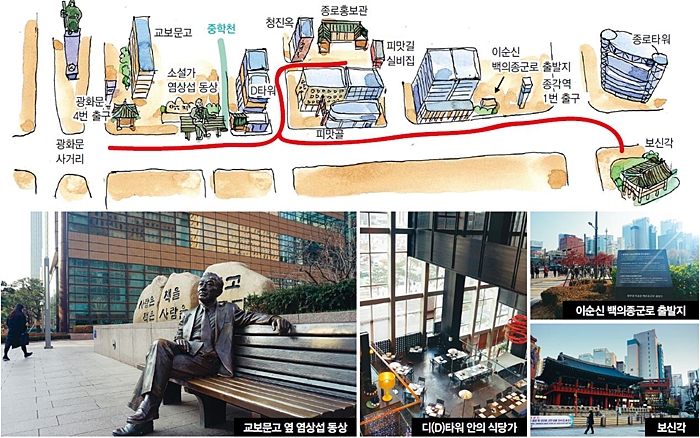

교보문고 옆 벤치의 염상섭 동상도 쓸쓸하기는 마찬가지다. 만남의 장소로 붐비던 곳인데 지금은 찾는 이가 적다. 염상섭은 1893년 종로에서 태어나 이 부근에 생가가 있었다고 하니 완벽한 종로 토박이였다. ‘표본실의 청개구리’ 같은 소설을 통해 신문학 운동을 일으킨 작가로 유명한데, 그의 호 횡보(橫步)는 앞으로 나가는 게 아니라 모로 걷는다는 뜻이다. 지금 세상도 그와 같아서 옆으로 비틀거리며 위태롭게 횡보하고 있다. 그 옆에는 조선시대의 ‘시전행랑’(市廛行廊) 발굴 터가 있다. 공식 허가를 받고 세금 내면서 장사하던 관영시장 거리인데, 쌀과 잡곡을 비롯한 음식 재료에서부터 비단 등 의복 원료, 땔감과 생활필수품에 이르기까지 1400채 이상의 상점이 줄지어 있었다. 한 점포에서는 한 종류의 물건만 파는 ‘일물일전’(一物一廛)의 원칙이 있었다고 한다. 교보문고 옆길을 따라 청계천의 지천 중 가장 규모가 컸다던 중학천을 인공수로로 복원해놓았다. 뽕나무밭이 푸른 바다가 되었다는 상전벽해의 옛말처럼 교보에서 종각까지 거리는 최근 몰라보게 변했다. 옛 건물을 허물고 그 자리에 디(D)타워, 소호 같은 현대식 건물들이 들어섰다. 사무실과 식당이 혼합된 건물인 디타워 건물의 5층까지는 다양한 종류의 식당과 카페가 몰려 있는데, 시원한 인테리어와 새로운 감각으로 근처 젊은 직장인들의 입맛을 사로잡는 곳이다. 옛날 시전행랑과 재래식 음식점이 아닌, 현대식 상점의 치열한 경쟁터로 변모했다. 에스컬레이터를 타고 구경하는 것만으로도 방문할 가치가 있다.

이제 피맛골 자리다. 종로는 관가가 가까웠던 이유로 가마나 말을 탄 높은 사람들의 왕래가 잦아서 서민들이 번번이 엎드려 절해야 하는 번거로움이 있었다. 이를 피하기 위해 종로길 뒤편의 양쪽으로 좁은 골목을 이용하게 되었던 데서 ‘피맛(避馬)골’ 혹은 ‘피맛길’이란 말이 생겼다. 예술가들이나 문인들의 애환이 녹아 있음은 물론이다. 소설가 최인호는 <월간 샘터>에 기고한 글에서 유명해지기 전 그가 선택한 유일한 비상구라고 이 골목길을 예찬하였다.

“골목에 화덕을 내놓고 생선을 굽는 강렬한 냄새에 홀린 나는 선택의 여지 없이 그 집에 들어가 혼자서 점심을 먹었다. 허름한 식당 안은 인근 빌딩에서 점심을 먹으러 나온 회사원들로 만원이었다.”

그렇다. 피맛골은 기억의 장소다. 원래 이 골목은 종로통 직장인들의 구내식당과 다름없었다. 구수한 손맛을 자랑하는 밥집들이 가득해 점심때면 직장인들의 배를 든든하게 채워주고 저녁때는 부담스럽지 않은 가격의 술과 안주로 마음의 갈증을 풀어주던 곳이다. 점차 쇠락해가던 이곳은 그러나 경제논리에 밀려 현대식 건물로 재개발되고 지금은 이름만 남았을 뿐이다. 디타워에서부터 르메이에르 종로타운, 청진상점가, 그랑서울의 식객촌 등이 과거의 피맛골 전통음식점들을 대신하고 있다. 오래된 골목길은 나이 든 어머니와 같아서 그 자체로 소중한 삶의 일부다. 버리면 안 된다. 많은 사연이 남아 있는 전통 음식 거리를 완전히 없애버린 것은 두고두고 아쉬운 일이다.

다만 종로구청 쪽으로 향하는 옆길인 종로3길 안쪽에 ‘청진옥’이 노포(老鋪)의 명맥을 유지하고 있다. 1937년 문을 연 뒤로 근처 관공서에 일하던 공무원들과 회사원들, 그리고 광화문 근처에 있던 언론사 기자들의 단골식당이다. 전날 회식으로 지친 직장인들의 술독을 빼주던 곳이기도 하다. 해장국 특유의 향기를 부담스러워하는 젊은층도 있지만 여전히 명맥을 잇고 있다. 음식점은 그 자리에 있어야 제맛이 난다. 곰탕의 명문 하동관이 중구 수하동의 옛 자리를 떠난 뒤 분위기가 바뀌면서 본래의 분위기를 느낄 수 없다는 단골들의 증언이 잇따르는 것을 보면 더욱 그렇다.

청진옥에서 종로구청 쪽으로 조금 더 가면 ‘종로홍보관’이 있다. 종로의 역사와 문화를 한눈에 볼 수 있는 곳이라는 안내 문구에도 불구하고 이곳에 주목하는 사람은 별로 없다. 급조한 기와집과 주춧돌, 장독대, 담장이 있지만 종로의 고유한 정체성을 느끼기에는 주변 상황과 어울리지 않는다. 경향신문 건너편 돈의문박물관마을에서 더 두드러지게 나타나지만 할리우드 짝퉁 영화세트 분위기는 제발 피했으면 좋겠다. 박제화된 기념관에서 뮤즈의 정신을 기대한다는 것 자체가 어불성설이니까.

뽕나무밭이 푸른 바다가 되었다는 상전벽해의 옛말처럼 교보에서 종각까지 거리는 최근 몰라보게 변했다. 옛 건물을 허물고 그 자리에 디(D)타워, 소호 같은 현대식 건물들이 들어섰다. 사무실과 식당이 혼합된 건물인 디타워 건물의 5층까지는 다양한 종류의 식당과 카페가 몰려 있는데, 시원한 인테리어와 새로운 감각으로 근처 젊은 직장인들의 입맛을 사로잡는 곳이다. 옛날 시전행랑과 재래식 음식점이 아닌, 현대식 상점의 치열한 경쟁터로 변모했다. 에스컬레이터를 타고 구경하는 것만으로도 방문할 가치가 있다.

이제 피맛골 자리다. 종로는 관가가 가까웠던 이유로 가마나 말을 탄 높은 사람들의 왕래가 잦아서 서민들이 번번이 엎드려 절해야 하는 번거로움이 있었다. 이를 피하기 위해 종로길 뒤편의 양쪽으로 좁은 골목을 이용하게 되었던 데서 ‘피맛(避馬)골’ 혹은 ‘피맛길’이란 말이 생겼다. 예술가들이나 문인들의 애환이 녹아 있음은 물론이다. 소설가 최인호는 <월간 샘터>에 기고한 글에서 유명해지기 전 그가 선택한 유일한 비상구라고 이 골목길을 예찬하였다.

“골목에 화덕을 내놓고 생선을 굽는 강렬한 냄새에 홀린 나는 선택의 여지 없이 그 집에 들어가 혼자서 점심을 먹었다. 허름한 식당 안은 인근 빌딩에서 점심을 먹으러 나온 회사원들로 만원이었다.”

그렇다. 피맛골은 기억의 장소다. 원래 이 골목은 종로통 직장인들의 구내식당과 다름없었다. 구수한 손맛을 자랑하는 밥집들이 가득해 점심때면 직장인들의 배를 든든하게 채워주고 저녁때는 부담스럽지 않은 가격의 술과 안주로 마음의 갈증을 풀어주던 곳이다. 점차 쇠락해가던 이곳은 그러나 경제논리에 밀려 현대식 건물로 재개발되고 지금은 이름만 남았을 뿐이다. 디타워에서부터 르메이에르 종로타운, 청진상점가, 그랑서울의 식객촌 등이 과거의 피맛골 전통음식점들을 대신하고 있다. 오래된 골목길은 나이 든 어머니와 같아서 그 자체로 소중한 삶의 일부다. 버리면 안 된다. 많은 사연이 남아 있는 전통 음식 거리를 완전히 없애버린 것은 두고두고 아쉬운 일이다.

다만 종로구청 쪽으로 향하는 옆길인 종로3길 안쪽에 ‘청진옥’이 노포(老鋪)의 명맥을 유지하고 있다. 1937년 문을 연 뒤로 근처 관공서에 일하던 공무원들과 회사원들, 그리고 광화문 근처에 있던 언론사 기자들의 단골식당이다. 전날 회식으로 지친 직장인들의 술독을 빼주던 곳이기도 하다. 해장국 특유의 향기를 부담스러워하는 젊은층도 있지만 여전히 명맥을 잇고 있다. 음식점은 그 자리에 있어야 제맛이 난다. 곰탕의 명문 하동관이 중구 수하동의 옛 자리를 떠난 뒤 분위기가 바뀌면서 본래의 분위기를 느낄 수 없다는 단골들의 증언이 잇따르는 것을 보면 더욱 그렇다.

청진옥에서 종로구청 쪽으로 조금 더 가면 ‘종로홍보관’이 있다. 종로의 역사와 문화를 한눈에 볼 수 있는 곳이라는 안내 문구에도 불구하고 이곳에 주목하는 사람은 별로 없다. 급조한 기와집과 주춧돌, 장독대, 담장이 있지만 종로의 고유한 정체성을 느끼기에는 주변 상황과 어울리지 않는다. 경향신문 건너편 돈의문박물관마을에서 더 두드러지게 나타나지만 할리우드 짝퉁 영화세트 분위기는 제발 피했으면 좋겠다. 박제화된 기념관에서 뮤즈의 정신을 기대한다는 것 자체가 어불성설이니까.

다시 종로의 큰 거리로 나와 종각역 사거리에 선다. 1번 출구에 안내판이 있어 자세히 살펴보니 ‘충무공 이순신 백의종군로 출발지’라 적혀 있다. 조선시대 의금부가 있던 자리로 1597년 4월1일 이순신 장군이 이곳 감옥에서 나온 뒤 나라를 구하기 위해 아무런 직위 없이 홀연히 길을 떠난 출발점이다.

길 건너 종로타워 빌딩은 한국 최초의 백화점이었던 화신백화점 자리에 지어진 곳으로 종로의 랜드마크와 같다. 3개 기둥이 떠받치고 있는 건물 상단부의 가운데가 마치 도넛 모양처럼 뚫려 있으며, 33층에 있는 레스토랑 ‘탑클라우드’에서 도심의 야경을 볼 수 있기에 데이트 장소로 인기가 높다.

다시 종로의 큰 거리로 나와 종각역 사거리에 선다. 1번 출구에 안내판이 있어 자세히 살펴보니 ‘충무공 이순신 백의종군로 출발지’라 적혀 있다. 조선시대 의금부가 있던 자리로 1597년 4월1일 이순신 장군이 이곳 감옥에서 나온 뒤 나라를 구하기 위해 아무런 직위 없이 홀연히 길을 떠난 출발점이다.

길 건너 종로타워 빌딩은 한국 최초의 백화점이었던 화신백화점 자리에 지어진 곳으로 종로의 랜드마크와 같다. 3개 기둥이 떠받치고 있는 건물 상단부의 가운데가 마치 도넛 모양처럼 뚫려 있으며, 33층에 있는 레스토랑 ‘탑클라우드’에서 도심의 야경을 볼 수 있기에 데이트 장소로 인기가 높다.

종로 대로를 건너면 보신각이다. 연말이면 제야의 종을 울리는 타종식이 열리는 곳으로 잘 알려진 곳이지만 내 가슴속에는 현인과 전영이 불러서 유행했던 노래 ‘서울야곡’의 가사로 더 기억된다.

“보신각 골목길을 돌아서 나올 때엔/ 찢어버린 편지에는 한숨이 흘렀다/ 마로니에 잎이 나부끼는 네거리에 버린 담배는/ 내 마음같이 그대 마음같이 꺼지지 않더라”

날씨도 화창해지면서 봄꽃이 아름다움을 발산하기 시작하지만 사람들 마음은 여전히 얼어붙어 있다. 한숨과 두려움이 지배하는 종로 거리이지만, 머지않아 위기 극복의 타종 소리가 들릴 것이다. 모든 것을 잃고 바닥까지 내려갔던 이순신 장군이 다시 일어난 재기의 장소가 바로 종로이니까.

글·사진 손관승 작가

종로 대로를 건너면 보신각이다. 연말이면 제야의 종을 울리는 타종식이 열리는 곳으로 잘 알려진 곳이지만 내 가슴속에는 현인과 전영이 불러서 유행했던 노래 ‘서울야곡’의 가사로 더 기억된다.

“보신각 골목길을 돌아서 나올 때엔/ 찢어버린 편지에는 한숨이 흘렀다/ 마로니에 잎이 나부끼는 네거리에 버린 담배는/ 내 마음같이 그대 마음같이 꺼지지 않더라”

날씨도 화창해지면서 봄꽃이 아름다움을 발산하기 시작하지만 사람들 마음은 여전히 얼어붙어 있다. 한숨과 두려움이 지배하는 종로 거리이지만, 머지않아 위기 극복의 타종 소리가 들릴 것이다. 모든 것을 잃고 바닥까지 내려갔던 이순신 장군이 다시 일어난 재기의 장소가 바로 종로이니까.

글·사진 손관승 작가

교보문고 옆 염상섭 동상

교보문고 옆 벤치의 염상섭 동상도 쓸쓸하기는 마찬가지다. 만남의 장소로 붐비던 곳인데 지금은 찾는 이가 적다. 염상섭은 1893년 종로에서 태어나 이 부근에 생가가 있었다고 하니 완벽한 종로 토박이였다. ‘표본실의 청개구리’ 같은 소설을 통해 신문학 운동을 일으킨 작가로 유명한데, 그의 호 횡보(橫步)는 앞으로 나가는 게 아니라 모로 걷는다는 뜻이다. 지금 세상도 그와 같아서 옆으로 비틀거리며 위태롭게 횡보하고 있다. 그 옆에는 조선시대의 ‘시전행랑’(市廛行廊) 발굴 터가 있다. 공식 허가를 받고 세금 내면서 장사하던 관영시장 거리인데, 쌀과 잡곡을 비롯한 음식 재료에서부터 비단 등 의복 원료, 땔감과 생활필수품에 이르기까지 1400채 이상의 상점이 줄지어 있었다. 한 점포에서는 한 종류의 물건만 파는 ‘일물일전’(一物一廛)의 원칙이 있었다고 한다. 교보문고 옆길을 따라 청계천의 지천 중 가장 규모가 컸다던 중학천을 인공수로로 복원해놓았다.

디(D)타워 안의 식당가

이순신 백의종군로 출발지

보신각