- 페이스북

- 트위터

- 공유

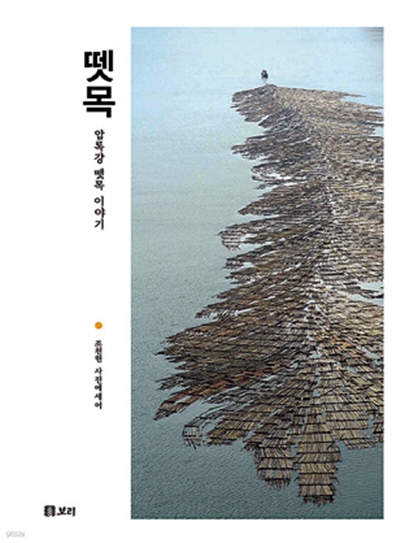

“압록강 뗏목이 사라지기 전에 압록강 뗏목을 타보고 싶습니다.”

1997년부터 중국을 오가면서 압록강·두만강변을 다니며 ‘민족’의 모습을 담아온 조천현 작가가 사진집 <뗏목-압록강 뗏목 이야기>(보리 펴냄)에 적은 글이다. 작가가 2004년 압록강 뗏목을 처음 본 뒤 지금까지 100번도 넘게 압록강변을 찾으며 고집스럽게 뗏목을 찍는 이유를 고스란히 담고 있다.

<뗏목>에는 모두 102장의 사진이 실려 있다. 작가가 찍은 수만 장 사진에서 고르고 고른 것들이다. 작가는 각 사진에 시 같은 짧은 글을 붙였다.

“저 환한 얼굴이 강을 닮아 보입니다/ 어찌 고단함이 없을까요/ 어찌 편안함만 있을까요// 산다는 건 거친 물살 가로질러 가야 하는/ 강의 길과 같습니다/ 산다는 건 에돌아도 멈추지 않는 것/ 강이 말하고 있습니다.”(‘산다는 건’ 전문)

그 사진과 짧은 글들은, 해마다 4월 중순이면 김정숙군 고읍노동자구 동흥 물동에서 출발해 압록강 중류 자강도 자성군 운봉호까지 운반되는 뗏목의 모습을 담고 있다. 강 상류에서 출발한 뗏목들은 5개의 계벌장(뗏목을 묶어두는 곳)을 거치면서 점점 몸집이 커진다. 강폭이 계속 넓어지기 때문이다. 자성군 운봉호에 도착한 뒤 운봉원목양륙사업소로 옮겨진 뗏목은 목재로 가공돼 북한 전역으로 보내진다.

이 과정을 뗏목과 함께하는 이가 뗏목꾼이다. 조 작가는 뗏목꾼이 쉬는 곳에 찾아가 대화를 나누고 그들의 자연스러운 모습을 찍었다. 그들 사이에는 남이나 북 등 살고 있는 체제에 대한 얘기는 없었다고 한다. 그랬다면 뗏목꾼들의 표정이 그처럼 자연스럽지 못했을 것이다. 조 작가와 뗏목꾼들은 다만 담배를 나눠 피우며 가족 얘기를 나눴다. 그래서인지 책에 실린 뗏목꾼들 모습이 우리와 꼭 닮았다는 생각이 오히려 더 강해진다.

조 작가는 그런 모습으로 대화를 나누는 것이 ‘누군가가 만들어놓은 경계’를 없애는 길이기도 하다고 설명한다. 조 작가는 “나는 뗏목이 뜨는 한 카메라를 들고 뗏목꾼을 계속 찾아 나서고 싶다”고 고백한다. 1970년대 사라진 두만강 뗏목처럼 압록강 뗏목도 언젠가 사라질지 모르기 때문이다.

하지만 어쩌면 그가 뗏목을 찍고자 하는 것은 ‘사라지는 것에 대한 기록’을 넘어서, 경계 지어진 남북 관계에서 경험하지 못한 ‘경계 짓지 않은 인간과 인간이 관계하는 모습’ 때문인지도 모른다. 김보근 선임기자 tree21@hani.co.kr 서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집

하지만 어쩌면 그가 뗏목을 찍고자 하는 것은 ‘사라지는 것에 대한 기록’을 넘어서, 경계 지어진 남북 관계에서 경험하지 못한 ‘경계 짓지 않은 인간과 인간이 관계하는 모습’ 때문인지도 모른다. 김보근 선임기자 tree21@hani.co.kr 서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집

서울& 인기기사

-

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.