- 페이스북

- 트위터

- 공유

추수 뒤 햇짚으로 단장한 마을 보면서

“기층 서민 예술” 감탄 뒤 전국 돌며 수집

풀 한 포기가 목숨이었던 사람들에게

입히고, 재우고, 놀게 해줬던 그 고마움

서울의 작은 박물관

종로구 명륜2가 짚풀생활사박물관

들풀과 어우러져 들꽃이 피고, 들녘과 어우러져 생명이 영근다. 거침없이 피어나 남김없이 다 주는, 이 땅에 뿌리내린 푸른 생명들. 논과 밭, 산과 들, 강기슭, 바닷가에서 자라는 들풀, 곡초와 함께 살아가는 사람들을 찾아 나섰다. 생존과 생활을 위해 손에서 손으로 이어지던 그들의 나날에서 ‘짚풀문화’를 일구고 꽃피운 인병선씨와 그가 세운 짚풀생활사박물관 이야기다.(인병선씨의 이야기는 그가 쓴 책 <우리가 정말 알아야 할 우리 짚풀문화>(현암사), <짚문화>(대원사), <풀문화>(대원사)를 참고했다.)

짚풀생활사박물관. 사진 오른쪽 아래 어린 벼가 자라고 있다.

누구도 거들떠보지 않는 것들이 예술보다 아름답게 느껴졌을 때 1983년 늦가을 인병선씨는 인생을 결정지을 한 순간을 맞이한다. 한 모임의 농촌 답사때였다. ‘가을걷이가 막 끝난 그 작은 마을은 햇짚으로 단장해 온통 눈이 부시도록 아름다웠다. 초가지붕은 물론 낟가리, 벌통을 씌운 주저리에 이르기까지 햇짚이 갖는 싱그러움으로 마치 새색시인 듯 황홀했다. 그때 나의 가슴에 한 생각이 계시처럼 스쳐 지나갔다. 아아, 이것도 예술이 아닌가. 기층 서민의 예술, 생산자 농민들이 창조해온 농민의 문화, 이 위대한 근원에 한번 다가가보는 것은 어떨까.’ 인병선씨가 글 쓰고 사진 찍어 현암사에서 펴낸 책 <우리가 정말 알아야 할 우리 짚풀 문화> 머리말에서 밝힌 인병선씨의 마음이다. 이렇게 시작된 그의 발걸음은 짚과 풀로 만든 모든 것이 있는 곳으로 향했다. 그곳에는 어김없이 짚과 풀과 함께 살아온 사람들이 있었다. 누구도 거들떠보지 않는 지푸라기 한 올, 풀 한 포기까지 그들에게는 생활이었고 목숨이었다. 인병선씨는 그들의 삶이 소중했다. 그 삶의 바탕에 수천 년 동안 유전처럼 전해지는, 땅을 일구고 자연과 함께 살아가던 개척과 창조의 생활을 발견했다. 그리고 ‘짚풀문화’라는 이름의 싱싱한 문화를 일구어냈다. 강화도를 배 타고 가야 했던 시절, 북한이 코앞에 있는 교동의 북쪽 바다와 접한 한 마을에서 왕골을 말리는 커다란 채반을 보았다. 뺑쑥대로 만든 성근 것이었다. 강화도 왕골은 그때도 유명했다. 어느 집에서는 갯가 식물인 자오락(천일사초의 사투리)으로 만든 맷방석(맷돌 밑에 까는 도구)과 왕겨를 담는 왕겨 둥우리(바구니처럼 엮어 둥글게 만든 그릇), 닭둥우리, 갯가 풀인 줄로 만든 줄거적을 보았다. 황청리에서는 터줏가리(터주로 모시는 짚단)를 발견했다. 경기도 안성 율곡리에서는 깔따리(논둑이나 개울가에 사는 덩굴 식물)로 만든 채반과 그릇을 보았다. 송천리에는 소나무 뿌리로 만든 둥구미가 있었다. 솥솔(솥 안을 닦는 솔)도 보고 솥솔을 만드는 칡멀개덤불을 캐는 것을 보고 싶어서 강원도 홍천 내촌을 찾아간 적도 있었다. 칡멀개덤불은 보기 드문 식물이라 뿌리부터 가지까지 가져오고 싶었다. 인병선씨에게는 그만큼 귀한 자료였다. 버들가지로는 키(곡식을 까불러 쭉정이나 티끌을 골라내는 도구)와 고리짝(버들가지로 만든 상자) 등을 만드는데, 경남 합천의 시골마을에서 키와 동고리(고리짝보다 작은 것)를 만들어 쓰는 것을 보았다. 제주 성산에서 본 건 아기 구덕(제주도에서 아기를 재울 때 쓰던 바구니)과 풍채(장마 때 비가 들이치지 못하게 매다는 도구. 차양의 사투리)였다.

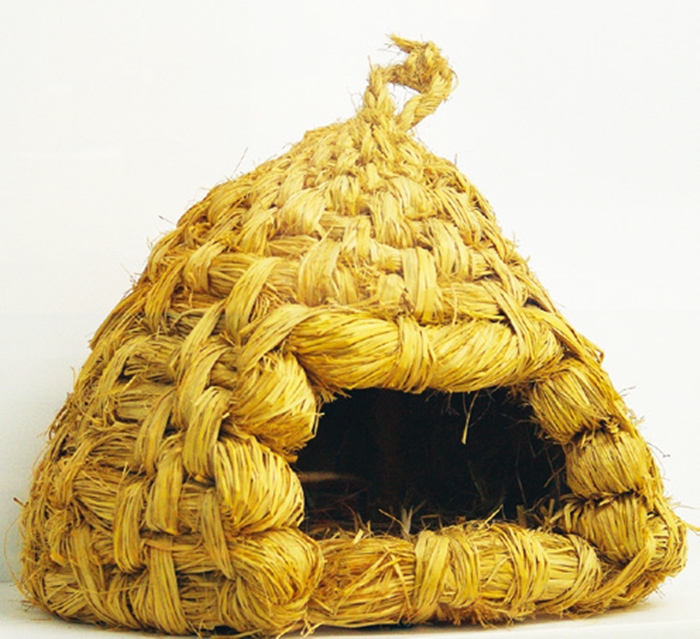

씨앗을 보관하던 씨오쟁이.

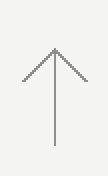

볏짚으로 만든 강아지집.

2층 전시실에 전시된 방상시탈. 상여 나갈 때 가장 앞에 선 사람이 썼던 탈이다. 죽은 이에게 잡귀가 달라붙지 않게 네 개의 눈으로 사방을 살핀다는 탈이다. 짚으로 만들었다.

누구도 거들떠보지 않는 것들로 박물관을 세우다

‘농자천하지대본’의 시대가 저물고 개발과 공산품의 시대가 시작되면서 농사의 부산물인 짚과 지천에 널린 풀로 만든 삶의 도구들은 서서히 사라지게 됐다.

‘사람은 태어나면 제일 먼저 짚단 위에 던져졌다. 산모가 진통을 시작하면 시어머니나 친정어머니는 마당에 가려 놓은 짚가리에 가서 안쪽 깊숙이 손을 넣어 가장 싱싱하고 정갈한 짚을 한 뭇 들어다 산모의 산욕으로 깔아주었다. 일명 삼신짚이라고 했다’(<짚문화>59쪽) 가난한 집에서 사람이 죽으면 풀이나 짚으로 덮어 장례를 지냈다. 그것을 초분이라 했다. 살아 있을 때는 짚과 풀로 먹을 것과 입을 것을 구하고 살 집을 지었으니 생로병사 한바탕 인생에서 짚과 풀과 함께하지 않은 때가 없었다. 우리의 아버지 어머니, 할아버지 할머니 때도 공존했던 문화다. 이름 매겨진 전통 문화유산에 비해 생활의 근간이었던 짚과 풀의 문화는 누구도 거들떠보지 않게 됐지만 지푸라기 한 올, 풀잎 하나 그것에 담긴 사람들의 삶이 인병선씨에게는 보물이고 국보였다.

소장 유물 6만7300여 점. ‘짚풀문화’ 민속자료 3500여 점. 의식주와 옛 시골 놀이문화와 관련된 유물, 그것을 기록한 사진 필름과 동영상 등이다.

1983년부터 이 땅의 방방곡곡 구석 끝까지 찾아다녔다. 그렇게 찾아낸 민초들의 피땀 서린 생활 도구와 그 문화를 모아 1993년 짚풀생활사박물관의 문을 열었다.

짚풀생활사박물관 지하 1층 전시실.

이제는 박물관이 일구는 ‘짚풀문화’

짚풀생활사박물관 마당에서 어린 벼가 햇볕을 한껏 받고 자란다. 지하 1층 전시관부터 들렀다. 가마니와 섬은 짚으로 엮어 짠, 곡물이나 소금 등을 보관하던 도구인데, 섬은 성글어서 곡식이 잘 샜다. 그래서 두 겹으로 짰다. 가마니는 촘촘해서 곡식이 잘 새지 않았다. 일제강점기에 일본에서 들여온 ‘가마쓰’가 그 유래다. 가마쓰는 ‘틈이 나지 않도록 끼우다’라는 뜻이다. 당시 쌀을 수탈하기 용이했다고 한다.

보릿짚으로 꽃과 나비, 암탉과 병아리 등을 꾸민 베갯모는 다산과 풍요를 상징한다. 고추씨오쟁이는 볏짚으로 만들어 고추 씨앗을 보관하던 꾸러미다. 농산물을 널어 말릴 때 쓰던 도래멍석, 가요 ‘삼태기 메들리’에서 행운을 퍼드린다던 삼태기는 흙이나 거름 등을 나르는 도구다. 마른 농작물을 담는 그릇인 둥구미, 타작할 때 낟알에 섞인 티끌이나 쭉정이를 날려버리기 위해 바람을 일으키는 부뚜, 덧문이 닫히지 않도록 눌러주는 도구인 문돌과 문짝이 상하는 것을 막는 완충장치인 문초리도 전시됐다.

볏짚으로 만든 강아지집은 툇마루 아래 두었다. 소가 뾰족한 돌길이나 빙판길에서 넘어지지 않도록 짚으로 엮어 만든 쇠신은 처음 보았다. 달걀을 품는 둥지인 닭둥우리는 천적으로부터 보호하기 위해 처마나 서까래 밑에 매달았다. 병아리와 어미 닭을 함께 가두는 우리인 어리도 있다. 소먹이인 꼴을 담던 꼴망태, 엽전을 담던 돈 망태, 씨앗이나 비료를 농경지에 뿌릴 때 허리에 매는 작은 망태인 종다래끼, 술병을 담아 나르던 술병망태, 나뭇가지로 만든 설피는 산간마을 눈 쌓인 곳에서 신던 덧신이었다. 방한용 신발인 둥구미신은 볏짚으로 만든 장화 모양의 신이다. 짚과 풀로 만든 생활 도구들, 필요하면 만들어야 했다.

부들, 신서란, 자오락, 기미털, 닥 속껍질, 왕골, 골풀, 볏짚, 호밀, 수수, 보리, 칡멀개덤불, 미듭, 억새, 종려나무 털, 개나릿대, 대나무 뿌리, 가래나무 껍질, 깔따리, 댕댕이 덩굴, 소나무 뿌리, 칡에서 나온 칡섬유 등 생활 도구를 만들던 자연의 재료는 부지기수였다. 자연을 일구며 살던 옛사람들은 개척하고 창조해야 했다.

기획전시, ‘짚풀, 4컷’이 짚풀생활사박물관 2층 전시실에서 7월31일까지 열린다.

박물관 지하 1층과 1층 전시실에서 그렇게 만들어진 ‘짚풀문화’를 보았다. 2층에서는 ‘짚풀, 4컷’이라는 제목의 기획전시가 7월31일까지 열린다. 짚과 풀을 채취하고 가공하여 제작한 도구까지 한눈에 볼 수 있다.

벼에 대한 전시가 마음에 오래 남는다. 사람이 태어나고 놀고 일하다 세상을 떠날 때까지 인생 내내 짚풀과 함께했다. 태어나면 삿된 기운 범접하지 말라고 금줄을 걸었다. 어린 시절 추수 마친 빈 논에서 뛰어놀던 때를 얘기하는 짚으로 만든 짚공, 땀 흘려 일하는 젊은 시절을 상징하는 지게, 상여가 나갈 때 잡귀 달라붙지 말라며 맨 앞 사람이 썼던 방상시탈. 이승에서 태어나 저승으로 건너가는 생의 마지막까지, 짚풀문화는 그렇게 사람들과 함께했다.

서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집