- 페이스북

- 트위터

- 공유

한잔집

가로등과 밝음을 겨루던 간판들이 하나둘씩 꺼지는 시간, 집에 가는 길은 아쉽기 마련이다. 맨정신이라면 맨정신이라서, 취했다면 취해서. 한 잔, 딱 한 잔만 하고 싶은데, 마지막으로 한 잔만 하고 싶은데. 함께 마실 사람이 있다면 어디라도 좋으련만, 불행히도 누군가를 불러내기에는 너무 늦은 시간이다. 있다 한들 수고롭다. 귀찮다.

혼자서 갈 만한 술집이 어디 없을까? 숙취에 젖은 머리를 굴려봐도 떠오르는 곳은 바밖에 없다. 한 세대 앞의 술꾼이라면 동네마다 있던 포장마차의 카바이드 불빛 앞으로 향했을지도 모른다. 넉넉지 못한 지갑으로 바는 월급이 통장을 스치는 날이나 편하게 갈 수 있다. 동네에서 포장마차를 찾기 어려워진 지도 오래다. 고기를 혼자 구워 먹을 수 있는 혼자 놀기의 달인이 많은 건 아니다. 어느 술집을 가더라도 혼자 앉아 있으면 부담스러운 시선을 피할 길이 없다.

그렇다 해도, 술꾼은 마셔야 한다. 술꾼이 아닐지라도, 그저 한잔이 그리울 때가 있다. 수요가 있으면 공급이 따르기 마련. 1인 가구가 급증하고 오프라인보다 온라인으로 사람을 만나는 게 자연스러워진 세상이라면 더욱더 그렇다. 굳이 잔을 부딪치지 않고 목을 축일 수 있는 곳, 알코올로 마음을 적실 수 있는 곳, 사람 없이 마셔도 부담스럽지 않은 곳들을 골랐다. 아, 굳이 카드 잔고가 얼마나 남았는지 고민할 필요도 없다.

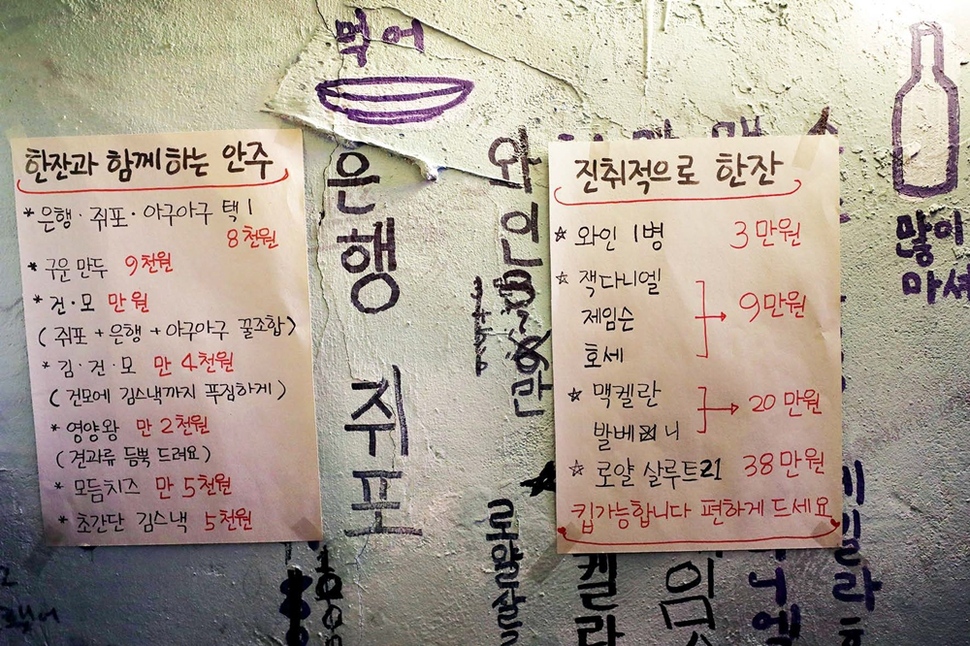

‘한잔집’의 독특한 메뉴판. 류우종 기자

경의선 땡땡거리

한잔집

이제는 경의선 책거리 옆 골목이라고 하는 게 정확하겠다. 그래도 이 동네 사람들은 ‘땡땡거리’라는 이름이 익숙하다. ‘철길 골목’이라고도 한다. 경의선에 기차가 다니던 시절, 차가 오면 건널목에서 ‘땡땡’ 하고 종이 울려서 붙은 별명이다.

신촌과 홍대 앞의 경계가 되는 이 거리는 신촌의 전성기에도, 홍대 앞이 팽창하던 때에도 늘 조용했다. 5층을 넘어가는 건물이 단 하나도 없다는 사실이 인근 지역의 개발 광풍에서 이 거리가 얼마나 자신을 지켜왔는지를 증명한다. 국경 지대의 마을 같다.

한때 이 골목의 상권을 주도했던 고깃집들, 뒤이어 하나둘씩 들어선 술집과 카페들 사이에 한 평이 채 안 되는 작은 공간이 우두커니 기다린다. 제대로 된 간판도 없이, ‘마음의 유통기한 한잔집’이라 쓴 파란 종잇장이 문에 붙어 있다. 원래 이 자리에 있던 카페의 작은 바를 가게 밖으로 빼어 주방 겸 카운터로 쓰고 있다. 10명 정도만 들어가도 붐비는 느낌을 줄 듯한 맨 벽의 공간에 테이블 세 개가 있다. 문을 연 지 1년 남짓 되었지만, 분위기만 봐서는 이 골목의 어떤 가게들보다 오랫동안 여기에 머물렀을 것만 같다. 닭집과 술집 등 이 골목에서만 20여년의 업력을 가진 털보 주인장이 해왔던 곳들이 모두 그랬다. 맥주 큰 병이 5000원, 와인과 양주 잔술도 5000원이다. 비싼 병술들도 판다. 9만~38만원, 다른 곳보다는 제법 싼 편이지만 굳이 여기서 병을 열 것 같지는 않다. 8000~1만5000원까지 하는 안주 하나 시켜놓고 거리를 드문드문 오가는 사람들을 무심히 바라보며 마시면 충분하다. 혼자만의 시간이 무료하다고? 페인트 대충 발라놓은 벽을 보라. 낙서 같기도 하고, 시 같기도 한 문구들이 여러 필체로 빼곡하다. 한 문구에 눈이 갔다. ‘별일 없으면 술만 마시며 살고 싶다. 있는 힘껏.’ 이 세상 모든 한량의 로망일 것이다.

한때 이 골목의 상권을 주도했던 고깃집들, 뒤이어 하나둘씩 들어선 술집과 카페들 사이에 한 평이 채 안 되는 작은 공간이 우두커니 기다린다. 제대로 된 간판도 없이, ‘마음의 유통기한 한잔집’이라 쓴 파란 종잇장이 문에 붙어 있다. 원래 이 자리에 있던 카페의 작은 바를 가게 밖으로 빼어 주방 겸 카운터로 쓰고 있다. 10명 정도만 들어가도 붐비는 느낌을 줄 듯한 맨 벽의 공간에 테이블 세 개가 있다. 문을 연 지 1년 남짓 되었지만, 분위기만 봐서는 이 골목의 어떤 가게들보다 오랫동안 여기에 머물렀을 것만 같다. 닭집과 술집 등 이 골목에서만 20여년의 업력을 가진 털보 주인장이 해왔던 곳들이 모두 그랬다. 맥주 큰 병이 5000원, 와인과 양주 잔술도 5000원이다. 비싼 병술들도 판다. 9만~38만원, 다른 곳보다는 제법 싼 편이지만 굳이 여기서 병을 열 것 같지는 않다. 8000~1만5000원까지 하는 안주 하나 시켜놓고 거리를 드문드문 오가는 사람들을 무심히 바라보며 마시면 충분하다. 혼자만의 시간이 무료하다고? 페인트 대충 발라놓은 벽을 보라. 낙서 같기도 하고, 시 같기도 한 문구들이 여러 필체로 빼곡하다. 한 문구에 눈이 갔다. ‘별일 없으면 술만 마시며 살고 싶다. 있는 힘껏.’ 이 세상 모든 한량의 로망일 것이다.

사뭇

고즈넉한 분위기

사뭇

누군가는 일본의 뒷골목에, 또 누군가는 방콕의 뒷골목에 있을 법한 가게라고 말했다. 동네의 분위기도, 가게 안 풍경도 일본이나 방콕이 떠오르지는 않는데도 그렇다. 아마, 그 고즈넉함 때문일 것이다. 사람들이 몰리는 망원동이지만 의외로 혼자 마실 곳은 많지 않다. 모든 뜨는 동네가 그렇듯, 친구나 연인과 방문하는 게 일반적이기 때문일까?

어떤 경로로 망원동에 살게 되었든지간에, 혼술이 필요한 사람이라면 ‘사뭇’이라는 예쁜 이름을 기억할 필요가 있다. 망리단길과 망원시장 사이 골목에 있는, 일종의 실험 공간인 ‘어쩌다 가게’ 2층에 있는 이 작은 바는 참으로 고즈넉하다. 건물이 있는 위치도, 건물 안의 배치도, 가게 안의 배치도 그렇다. ‘ㄱ’자로 생긴 하얀 바에 7명이, 테이블에 4명이 앉을 수 있다.

그럴싸한 바가 풍기는 위엄 대신 낯선 편안함이 있다. 우디 앨런 영화 수록곡 모음집부터 이탈리아 연주 그룹의 음악은 익숙하지만 격조가 있고, 각종 위스키와 테킬라, 보드카, 칵테일 등 주류도 꼭 필요한 만큼만 있다. 고된 하루를 달래려 조금은 과음한 밤에 멋진 마침표를 찍고 싶다면 번화하게 바뀌기 시작한 길 뒤로 들어가보라. 너무 멀지 않은 바다 너머 어딘가에서 맛봤던 고즈넉함을 느낄 수 있을 테니.

깃털

새로운 술친구 만나고 싶을 땐

깃털

혼자 마시는 이유는 다양하다. 술로 위로받고 싶어서, 술로 털어내고 싶어서. 모든 술꾼에게 모든 이유가 있다. 만약 새로운 술친구를 만나고 싶어서라면 한번쯤 홍대입구역 뒤편에 있는 ‘깃털’을 방문해도 좋을 것이다.

어귀에 아예 ‘혼술 환영’이라 써 붙여놓은 덕일까? 이곳을 찾는 손님의 30%가 혼자 온다. 물론 처음 올 때 말이다. 테이블 하나 없이 오직 길쭉한 바만 있다. 문을 열고 들어서면 맞아주는 주인의 웃음은 누구에게나 평등하다. 적당한 거리를 지키며 혼자 온 이의 말벗이 되어준다. 혼자 온 사람끼리 연결해주기도 한다. 그렇게 술벗이 된다.

한글을 아는 외국인이 그리 많을 리도 없는데 근처에 산재한 게스트하우스에 머무는 다양한 국적의 이들도 종종 깃털을 찾는다. 혼자 가기 적당한 곳을 찾아내는 ‘촉’은 전 세계 술꾼들의 공통점인가 보다.

혼자 노는 양

한잔하며 책 읽기 좋은 샤로수길

혼자 노는 양

대화 없이 혼자 마시고 싶을 때, 스마트폰이 종종 술벗이 된다. 공허할 때가 있다. 초라해지기도 한다. 책을 읽거나 그림을 그리기에는 바의 조명은 너무 어둡다. 피로를 씻으러 가서 눈의 피로를 얻어 나오기 십상이다.

이제는 녹두거리를 밀어내고 서울대 부근의 신흥 유흥가로 자리 잡은 샤로수길 구석에 그런 이들을 위한 공간이 있다. 바와 테이블 몇 개가 있고 제법 다양한 주류를 판다. 여기까지만 보면 여느 바와 다를 게 없을 것 같지만, ‘혼자 노는 양’에는 빛의 구별이 있다.

‘혼자 노는 양’에는 다양한 책과 주류가 있다.

바 부근에 있는 테이블에는 어둠이, 바에는 카페 수준의 밝음이 깔린다. 각자 온 두 여대생이 각각 맥주 한 병을 놓고 책을 읽고, 싱글 몰트 위스키가 담긴 글렌캐런 잔을 놓고 그림을 그린다. 눈 한번 비비지 않고 혼자만의 술을 즐긴다. 그들 뒤에 드리워진 어둠 속에서 일행들이 차지한 테이블의 수다가 피어오른다. 무대 위의 배우와 객석의 관객들처럼 보였다. 서로에게 무심한 채, 각자의 시간을 적시고 있는.

글·사진 김작가

서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집