임란 때 선조 도주 앞둔 밤

궁궐과 장예원, “내부의 적에 불타”

관아 소속 공노비들 소행으로 추정

사대문안 인구중 노비 비중 80%웃돈듯

한쪽 부모가 노비면 아이도 노비

상속 문서 맨 위에 땅보다 노비

해방이 불가능…‘가혹한 노비제’

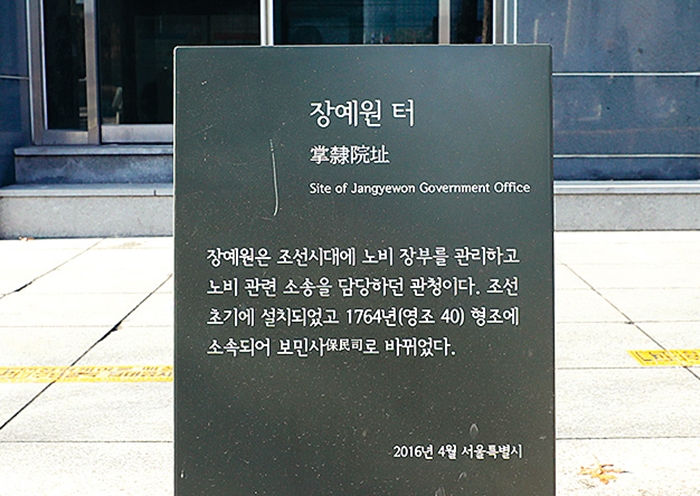

종로구 세종로 155의 4 장예원(掌隸院) 터 푯돌을 찾아 길을 떠난다. 지하철 5호선 광화문역 7번 출구로 나와서 세종문화회관 쪽으로 걸음을 옮기다보면 국호빌딩 앞 보도에 말없이 서 있다. 공간을 덜 차지하고 언제든 이동이 가능한 장점 때문인지 강철판으로 푯돌을 만들었다. 돌로 만든 기존의 벽돌형에 비해 무게감이 떨어진다.

푯돌에는 “장예원은 조선시대에 노비 장부를 관리하고 노비 관련 소송을 담당하던 관청이다. 조선 초기에 설치되었고, 1764년(영조 40) 형조에 소속되어 보민사(保民司)로 바뀌었다”라고 단 두 문장으로 담담하게 기록하고 있다. 2001년에 세운 것치고는 디자인이나 형태가 신제품이라는 점에 착안, 옛 푯돌을 찾아보았다.

본래 장예원 터 푯돌은 종로구 당주동 11 세종문화회관 뒤 모퉁이 도로변에 서 있었다. 2016년 지금의 자리로 옮겨 온 것이다. 당시 푯돌엔 “장예원은 조선시대 공사(公私)노비 문서를 관리하고 노비 소송을 담당하던 관청이다. 장예원은 육조의 하나인 형조 아래에 설치되었으며 조선 후기에 들어와 신분제 해체 현상으로 업무가 축소되다가 영조 40년(1764)에 실질적으로 폐지되었다”라는 설명이 적혀 있었다.

대동소이하지만 두 개의 푯돌 문구를 단순 비교해보면, 첫째 ‘공사노비’를 노비로 단순화했다. 둘째 ‘육조의 하나인 형조 아래에 설치된’이라는 소속 관청을 나타내는 문구 대신 ‘형조에 소속되어 보민사(保民司)로 바뀌었다’로 변경됐다. 셋째 ‘조선 후기에 들어와 신분제 해체 현상으로 업무가 축소되다가 영조 40년(1764)에 실질적으로 폐지되었다’는 폐지 사유와 시대 상황을 빼버렸다.

둘을 견줘보면 새 설명 문구가 이전 내용을 개악한 것을 알 수 있다. 이 내용만으로 장예원이라는 기관이 품은 정치사회사를 이해할 수 있을까? 보민사는 또 뭔가. 현기증이 느껴진다. 광화문 한복판에 자리한 노비 담당 관청의 흑역사를 물타기하려는 의도가 느껴질 뿐이다. 정확한 위치 찾기라는 차원에서 세종문화회관 뒤에 외떨어져 있던 푯돌을 세종문화회관 옆 제자리에 돌려놓은 것은 마땅하다. 하지만 애초에 웬만한 책이나 지도에 다 나와 있는 육조(이조-호조-예조-병조-형조-공조)와 장예원의 위치를 무시하고 세종문화회관 뒤편에 몰아넣은 처사는 뭔가?

이 푯돌의 내용을 보고 장예원이라는 관청의 정체와 이 관청이 품은 비극의 역사를 알아차릴 서울 시민이 몇이나 될까? 장예원을 노비 장부 관리와 노비 소송을 담당하던 시시한 하급 관청쯤으로 정리했다. 만약 그랬다면 서울하고도 광화문 한복판에 장소의 흔적을 남기지 못했을 것이다. 18세기 후반에 나온 ‘도성대지도’에 따르면 광화문 앞 육조거리 왼쪽 전면에는 의정부-이조-한성부-호조-기로소가 있었고, 오른쪽에는 예조-중추부-사헌부-병조-형조-공조-장예원이 자리잡았다.

수많은 권부 중 육조거리에 관아를 가진 관청은 단 12곳뿐이었다. 6개 부처를 제외하고 의정부, 한성부, 사헌부처럼 힘 있는 부서와 원로대신을 우대하는 기구인 중추부와 기로소가 전부다. 육조 예하 부서로는 유일하게 장예원이 12자리 중 한 자리를 떡하니 차지하고 있었다.

장예원 자리가 광화문 한복판이었음이 중요한 이유는 이 관아의 위상 과시가 아니다. 대사건을 말하고자 하는 것이다. 우리는 임진왜란 때 왜군이 궁궐을 약탈하고 불을 지른 것으로 흔히 알고 있다. 그러나 1592년 4월14일 왜군의 동래성 점령과 왕의 도주를 앞둔 날, <조선왕조실록> ‘선조수정실록’ 26권의 기록을 보면 범인은 내부에 있었다.

“도성의 궁성에 불이 났다.… 도성 안의 간악한 백성이 먼저 내탕고에 들어가 보물을 다투어 가졌는데, 이윽고 거가(巨家·문벌 높은 집안)가 떠나자 난민이 크게 일어나 먼저 장예원과 형조를 불태웠으니, 이는 두 곳의 관서에 공사노비의 문적(文籍)이 있기 때문이었다. 그러고는 마침내 궁성의 창고를 크게 노략하고 인하여 불을 질러 흔적을 없앴다. 경복궁·창덕궁·창경궁 세 궁궐이 일시에 모두 타버렸는데… 난민이 떼로 일어나서 금지할 수가 없었다.”

누구의 짓이라고 명확하게 적시하진 않았지만 방화범은 ‘간악한 백성’과 ‘난민’이라고 특정하고 있다. 또한 다른 곳도 아닌 장예원과 형조의 노비 문서를 유독 불태웠다면 난민의 정체는 노비라고 봐도 무방하다. 40년 전 광해군 때 작성한 ‘선조실록’에는 방화범이 특정돼 있지 않았다. 주류 당파가 바뀐 인조반정 이후 새로 만든 기록이어서일까. 유성룡의 <징비록>에도 “고개를 돌려 도성 안을 바라보니 남대문 안 큰 창고에서 불이 일어나 연기가 하늘에 치솟았다”고 화재의 소행에 대한 기록이 없다. 일본 측 기록 몇 점에는 점령 이후 멀쩡한 상태의 경복궁 풍경을 묘사하고 있어서 일본군이 나중에 태웠다는 주장도 팽배하다.

궁궐을 불태우고 노략질한 ‘내부의 적’이 조선 사회에 있었다는 점은 분명하다. 지배자들은 이들의 정체를 간악한 백성이나 난민이라고 포장하고 있지만, 임금과 상전들이 자신들을 버리고 서울에서 도주하던 날 노비 문서를 없앤 분노에 찬 피지배계층이 있었다. 방화범의 정체가 노비라고 적시하고, 모조리 가려내 엄벌에 처할 수 없는 게 이 땅의 현실이었다. 노비(奴婢)란 남자 종 ‘노’(奴)와 여자 종 ‘비’(婢)를 합친 말이다.

노비제는 조선 유교·봉건 사회를 떠받친 기둥이었다. 이날 장예원 화재 사건이 노비제의 모순을 드러내고, 노비제 해체의 활시위를 당겼다. 이날 화재는 전체 노비의 10%를 차지하던 왕실과 관아에 소속돼 근무하던 공노비들의 소행이었다. 공노비는 신분은 노비지만, 조선 관료제도의 골간을 이루는 ‘미천하지만 당당한’ 공인이었다.

조선의 신분제는 양반-중인-상민-노비라는 4단계 신분사회였다. 15세기에서 17세기까지 조선 인구의 30~40%를 노비가 차지했다. 조선 전기 학자 이심원은 “백성 가운데 노비가 팔, 구할이나 된다”라 했고, 같은 시기 <용재총화>를 남긴 문인 성현은 “인구 가운데 노비가 거의 절반이다”라는 글을 남겼다. 15세기 총인구 900만 명 중 절반 이상은 노비였다고 볼 수 있다. 17세기 중엽 조선의 인구 1200만 명 중 30~40%로 계산하면 360만~480만 명이 노비 신분이었다. 노비의 비중은 지역별로 달랐다.

특히 왕실과 잘나가는 경화사족(京華士族·대대로 서울에서 살아온 명문가)이나 문벌 고관대작이 모여 사는 서울은 사실상 ‘노비의 도시’였다. 1663년도 한성부 서부 성 밖 십리지역 호적에 따르면 2374명 중 1729명, 즉 73%가 노비로 등록돼 있었다. 사대문 안 인구 중 노비 비중은 80%를 웃돌았을 것으로 추정된다.

서울에 사는 미관말직 양반 관료도 평균 100명의 노비를 소유하였다. 가장 많은 노비를 소유한 홍문관 부제학 이맹현은 758명의 노비를 재산으로 물려줬다. 퇴계 이황도 367명의 노비 문서를 남겼다. 세종의 왕자 중 광평대군과 영응대군은 각각 1만 명 이상의 노비를 소유했다. 임진왜란과 병자호란 양난 이후 신분제는 해이해지고 상공업이 발달하자, 그동안 토지를 매개로 묶여 있다 풀려난 유민들이 증가했다. 17세기 들어서는 농촌 양반가의 노비 규모는 5~20명을 넘기 어려웠다. 보유 노비 수는 관직의 높낮이와 비례했다.

미국의 한국학자 제임스 팔레 교수는 “전체 인구에서 노비의 비중이 30%를 훨씬 넘는 조선은 노예제 사회”라고 주장했다. 노예제의 대표 사례인 고대 로마제국이나 남북전쟁 이전 미국의 노예는 인구의 30%정도였다. 미국의 농장주는 100명 이상의 노예를 소유하면 귀족적 농장주로 대접받았다.

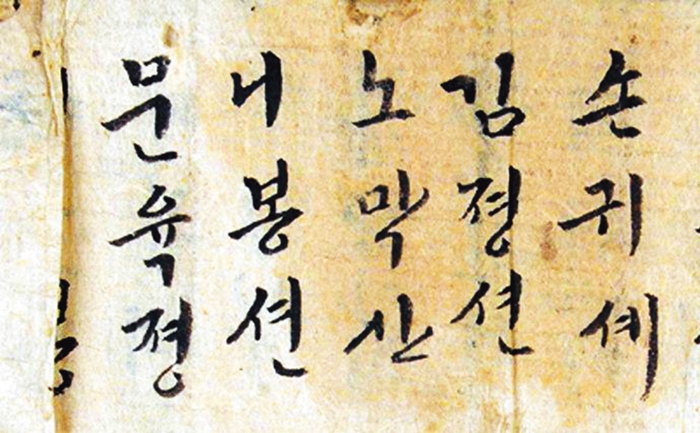

조선은 명백한 노예제 사회였다. 노비는 매매, 상속, 증여의 대상이었다. 조선 양반의 상속 문서 제일 상단은 노비의 이름이 차지했다. 토지보다 먼저였다. <경국대전>에 따르면 노비의 값은 저화(종이돈) 4천 장이었는데, 노비의 하루 평균 임금이 저화 6장이었으므로 666일어치의 임금이고, 논 20마지기의 소출에 해당했다. 조선의 노비는 원칙적으로 해방이 불가능한 존재였다. 조선 노비제의 핵심은 신분 세습에 있었다. 양인(상민)과의 결혼이 가능한 ‘양천교혼’(良賤交婚)을 허락하는 대신 부모 한쪽이 노비면 출생한 아이도 무조건 노비가 되는 ‘일천즉천’(一賤則賤)의 가혹한 원칙이 노비제를 유지했다.

1801년 1월28일자 ‘순조실록’에는 “관아의 노비 문서를 돈화문 밖에서 불태우고 아뢰도록 하였다.… 각 궁방에 소속된 각 도의 노비는 도합 3만6974명이었고, 기로소·종친부·의정부·의빈부·돈녕부·충훈부·상의원·이조·호조·예조·형조 등에 소속된 각 도의 노비는 도합 2만9093명이었다. 형식적으로 유지되던 공노비제는 1801년, 사노비제는 1894년 각각 폐지돼 역사 속으로 사라졌다.

노주석 서울도시문화연구원 원장ㅣ서울전문 칼럼니스트

서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집