- 페이스북

- 트위터

- 공유

청계천의 조선 시대 이름은 개천

1914년 개천은 새 이름 청계천 얻어

해방 이후 만원의 상징인 청계천

1977년 전 구간 복개해 찻길로

박물관 가면 한양서 서울로 흐르는

청계천의 큰 물길 시간여행

청계천 판잣집 체험관은

마음이 오래 머무는 자리

청계천 바로 옆에 있는 청계천 박물관과 청계천 판잣집 체험관.

청계천의 조선 시대 이름은 개천(開川)이었다. 개천은 서쪽에서 동쪽으로 흘렀다. 개천의 상류를 ‘웃대’라고 했다. 선경(경치가 신비스럽고 그윽한 곳)에 시인 묵객이 모여들었다. 중류는 ‘중촌’이라고 했다. 갖은 직종의 사람들이 모여 사는 저잣거리였다. 하류는 ‘아랫대’라 했다.

일제강점기인 1914년 개천은 ‘청계천’이라는 새 이름을 얻는다. ‘맑은 계곡’ 청계천은 사람들이 많아지고 산업 시설이 들어서면서 오염되기 시작했다. 광복과 한국전쟁 이후 몰려든 사람들로 서울은 만원이었다. 청계천 주변에 판잣집을 지어 살았다. 남루했지만 숭고한 삶의 터전이었다. 청계천 복개는 1958년부터 시작됐고, 1977년 전 구간을 덮었다. 청계천 사람들은 청계천에 들어올 때처럼 어디론가 떠나 다시 삶의 터전을 꾸려야 했다.

물길은 찻길이 됐다. 그 길을 중심으로 산업과 상업이 발달했다. 물길을 덮은 길을 걷어 냈다. 청계천은 다시 하늘을 봤지만 자연과 역사의 복원이 문제로 남았다. 청계천 박물관에 가면 한양에서 서울로 흐르는 청계천의 큰 물길을 볼 수 있다.

청계천은 개천이었다

청계천 박물관은 관람 동선이 중요하다. 박물관 1층 안내센터에서 일러주는 대로 문밖 에스컬레이터를 타고 2층으로 올라가서 박물관을 둘러보기 시작한다. 2층 전시관으로 들어가면 조선 시대부터 현재까지 확장된 서울의 권역을 보여주는 전시물이 문패처럼 걸렸다. 그리고 한양에서 서울로 이어지는 역사가 청계천을 중심으로 펼쳐진다.

2층 전시관 바닥이 완만한 내리막이다. 바닥에 옛 지도가 그려졌다. 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르는 개천의 물길을 따라 관람객들도 걸어 내려가는 셈이다. 그 내리막길은 과거에서 현재로 흐르는 시간의 길이기도 하다. 그러니까 박물관 2층 전시관의 처음은 청계천의 발원지이고, 이제 막 나라의 문을 연 조선의 시작이며, 그곳으로 시간여행을 떠나는 사람들의 플랫폼인 것이다. 첫 발자국을 뗀다.

청계천 위에 옛 청계천 판잣집을 재현한 ‘청계천 판잣집 체험관’이 있다.

청계천의 조선 시대 이름은 ‘개천’이었다. 개천은 서쪽에서 동쪽으로 흘렀다. 본류의 시작은 현재 세종로 네거리 서쪽이었지만, 발원지는 백악산(북악산) 기슭이다. 자하문터널 위 오른쪽 산속에 백운동천 각자 바위가 있다. 백운동천 각자 바위 아래, 현재 경복고등학교 안에 겸재 정선이 살던 집터를 알리는 푯돌이 있다. 인왕산 동쪽에서 시작해서 백운동천으로 합류하는 물길을 옥류동천이라 했다. 현재 수성동 계곡이 그 일부다. 백운동천, 옥류동천 등과 개천 본류 광통교 전까지를 ‘웃대’라고 일렀다. 지금 서촌이라고 하는 곳이 웃대 중간에 있는 마을이었다.

백악산(북악산)과 인왕산의 경치는 웃대를 대표하는 선경이었다. 시인 묵객들이 모여들었다. 겸재 정선은 아예 그 선경에 묻혀 살았던 것이다. 인왕산 필운대에도 사람들이 모였다. 옥류동천 천수경의 집 송석원에도 문인들이 모였다.

전시관 바닥 지도에서 웃대의 이곳저곳을 살피고 전시된 물품을 본다. 휴대용 지필묵 꾸러미, 먹을 것을 싸서 다니던 찬합, 부채 등을 보며 선경을 마주하며 시를 짓고 그림을 그렸던 옛사람들의 하루를 상상해본다.

청계천 박물관 2층 전시관이 시작되는 곳. 전시관 바닥이 완만한 내리막이다. 한양 지도가 그려졌다. 청계천 상류부터 하류로 흐르는 물길을 따라 관람객들도 걷는 셈이다. 과거에서 현재로 흐르는 시간의 길이기도 하다.

청계천 사람들

바닥 지도를 따라 개천의 중류로 내려간다. 광통교에서 종묘 앞 효경교 구간이 개천의 중류였다. 그곳을 ‘중촌’이라고 했다. 갖은 직종과 사람들이 모여 사는 저잣거리였다.

안내판의 설명과 터치스크린에서 자세한 내용을 알아보느라 곳곳에서 오래 머문다. 시전 행랑, 포도청, 혜민서 등 관청이 밀집했고, 지금의 종로와 남대문로 주변에 나라에서 개설한 시전이 있던 중촌은 상업과 문화의 중심지였다. 종루의 운종가는 사람들이 구름처럼 모였다 흩어진다고 해서 붙은 이름이다. 가게 이름은 파는 물건으로 결정됐다고 한다. 숭례문 부근의 칠패시장은 어물류가 주요 품목이었다.

의원, 역관(사신과 함께 외국에 파견되어 통역을 맡은 사람), 꼭지(광통교와 수표교 등을 중심으로 조직적으로 활동했던 한양의 거지 조직), 전기수(소설을 읽어주고 일정한 보수를 받은 사람), 도박꾼들과 색주가 사람들도 중촌에서 얽혀 살았다.

중촌 개천에 사람들이 가장 많이 모여드는 때는 정월대보름 전후였다. 다리밟기, 연날리기, 석전(개천을 사이에 두고 아이들이 돌을 던지며 싸우는 놀이)으로 하루해가 다 갔다. 다리밟기를 하지 않으면 다리에 병이 난다는 말도 있었다. 연날리기의 끝은 연줄을 끊어 연을 하늘로 날리는 것이다. 액운을 다 가져가고 복만 남으라는 기원이었다.

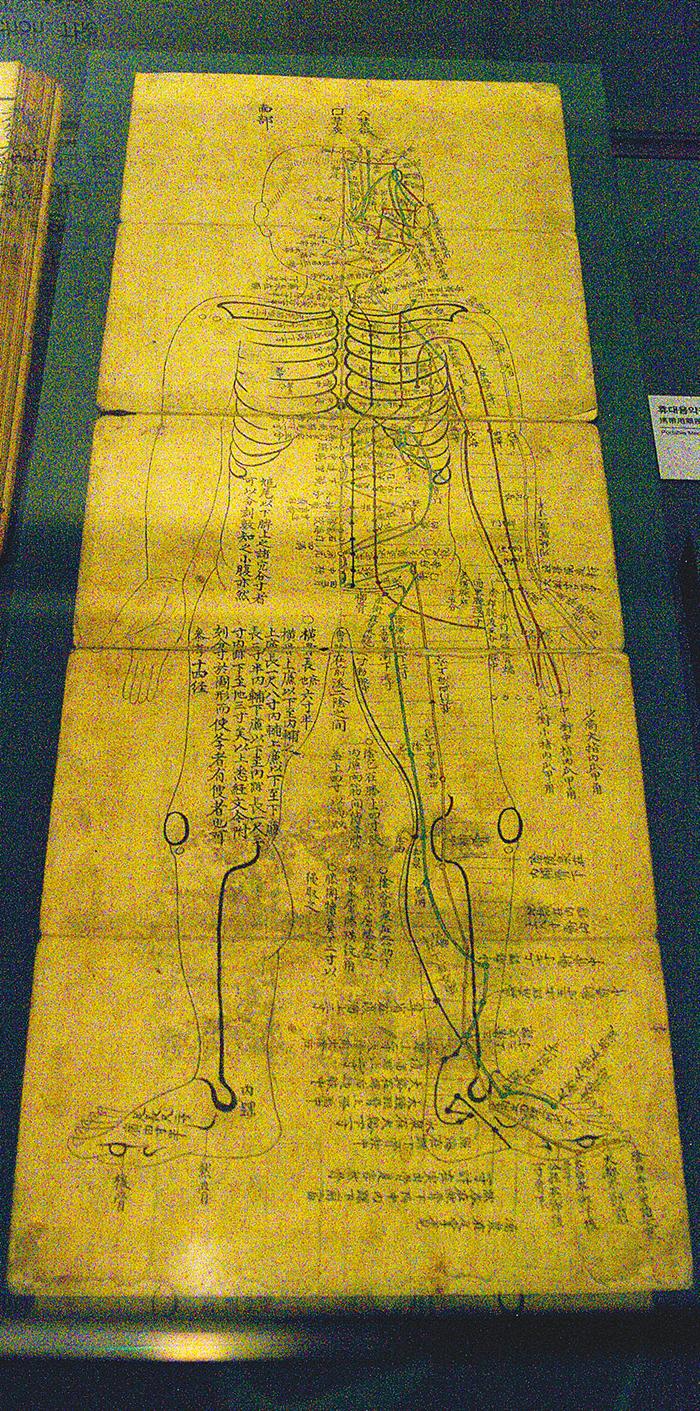

청계천 박물관에 전시된 인신경락도.

중촌 사람들이 사용하던 물품이 전시됐는데, 의원들이 보던 인신경락도가 눈에 띈다. 머리부터 발끝까지 사람 몸을 그리고 곳곳에 선을 긋고 점을 찍어 설명을 곁들였다.

효경교에서 오간수문까지 개천의 하류를 아랫대라고 했다. 동대문 오간수문 주변에 군사훈련과 무과 시험을 주관했던 훈련원과 어영청, 장용영 등 군사 시설이 있어 군인들이 많이 살았다. 군인들은 생계를 위해 농사를 짓거나 수공업품을 만들어 팔기도 했다. 훈련원 배추가 유명했다고 한다.

개천의 북쪽을 북촌, 남쪽을 남촌이라 했다. 북촌은 지금의 북촌이다. 이곳에는 부와 권력을 쥔 양반들이 많았다. 남촌은 남산 기슭에 있던 마을이다. 이곳에는 양반 중 무반과 벼슬 없는 가난한 선비들이 많이 살았다.

청계천을 거슬러 걸으며

청계천 판잣집 체험관에 있는 못난이 인형.

전시관 내리막을 따라 걷다보니 일제강점기에 도착했다. 1914년 개천은 청계천이라는 새 이름을 얻는다. ‘맑은 계곡’ 청계천은 사람들이 많아지고 산업시설이 들어서면서 오염되기 시작했다. 청계천 복개 민원은 빗발쳤으나 일제는 침략전쟁 중이었다. 청계천 복개에 눈을 돌리지 못했다.

광복과 한국전쟁 이후 몰려든 사람들로 서울은 만원이었다. 청계천 주변에 판잣집을 지어 살았다. 청계천 복개는 1958년부터 시작됐고 1977년 전 구간을 덮었다. 청계천 사람들은 청계천에 들어올 때처럼 어디론가 떠나 다시 삶의 터전을 꾸려야 했다. 물길은 찻길이 됐다. 그 길을 중심으로 산업과 상업이 발달했다. 사람들은 더 모여들었다.

30~40년이 흘렀고 물길을 덮은 길을 걷어 냈다. 청계천 주변 사람들 중 일부는 또 그곳을 떠나야 했다. 청계천은 다시 하늘을 봤지만 자연과 역사의 복원이 문제로 남았다.

전시관 2층부터 1층까지 내리막길을 따라 한양부터 서울까지 시간여행을 마쳤다. 박물관 밖 길 건너편에 판잣집이 보인다. 청계천에 있던 판잣집을 재현한 ‘청계천 판잣집 체험관’이다. 박물관에서 보았던 청계천 판자촌 사진과 안내글, 청계천 사람들의 생활을 상황극으로 구성해서 들려주는 청계천 판자촌 미니어처가 떠올라 또 가슴이 먹먹해진다.

옛 교실을 재현한 곳과 옛날 학교 앞 문방구나 마을 구멍가게에서 흔히 볼 수 있었던 먹을거리, 인형, 장난감, 생필품 등을 보며 추억을 떠올린다. 앉은뱅이 나무책상과 책꽂이, 궤짝과 쌓아 놓은 이불, 요강과 ‘곤로’ 등이 있는 곳에는 창문이 있어 청계천이 내려다보인다. 실제로 청계천 판자촌에 살던 사람들이 썼던 물건은 아니지만, 그 시절 판자촌은 청계천에만 있는 것은 아니었다. 당시 누군가 쓰던 물건이라 생각하니 마음이 오래 머문다.

‘청계천 판잣집 체험관’을 뒤로하고 청계천 물길을 거슬러 올라간다. 개천가 풀꽃도, 풀꽃 위를 날아다니는 나비들도, 물에서 노는 물고기들도, 바람에 흔들리는 수양버들도, 물비린내도 다 청계천을 말해주는 무슨 박물관 같다.

청계천 판잣집 체험관 내부.

글·사진 장태동 여행작가

서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집

서울& 인기기사

-

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.