그 모습 사진에 담는 딸

파란 하늘 하얀 구름 비치는 계곡 물

윗무수골 논에는 벼가 넘실댄다

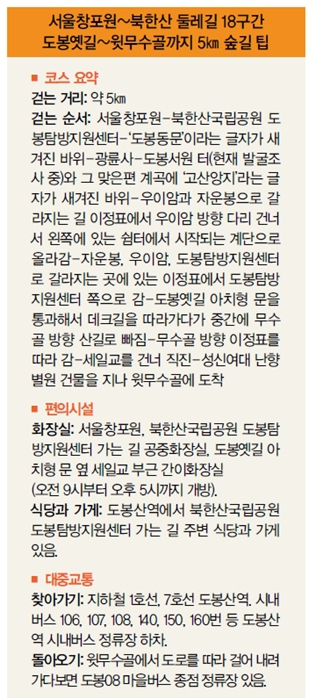

손녀를 품에 안은 할머니가 코스모스 한들거리는 꽃밭에 앉았다. 그 모습을 딸이 사진에 담는다. 삼대의 가을이 코스모스 꽃밭에서 환하다. 물이 맑아 붙은 이름, 명수대 앞 계곡 물에 파란 하늘 하얀 구름이 비친다. 가을 햇볕처럼 가벼운 걸음으로 도착한 윗무수골 논에는 누렇게 익은 벼가 바람에 넘실댄다. 도봉구 도봉동의 서울창포원에서 도봉옛길을 지나 윗무수골까지 걸었다.

코스모스 한들거리는 꽃밭을 거닐다

실개천 수양버들이 낭창거린다. 막 피기 시작한 억새꽃이 그 풍경에 어울린다. 수양버들 꼭대기 위 흰 구름 뜬 파란 하늘이 가볍다. 실개천 돌다리를 건넌다. 늘어진 수양버들 가지 아래로 오솔길이 지나가고 그 끝에서 햇볕 받은 분홍바늘꽃이 반짝인다. 키 큰 소나무가 있는 작은 언덕에 서면 아직은 푸른 풀밭과 나무 위로 멀리 도봉산 바위 봉우리가 보인다. 서울이지만 시골 향기가 나는 이곳은 서울창포원이다.

지난봄 붓꽃 폈던 자리에 분홍바늘꽃과 코스모스가 피었다. 카페가 있는 서울창포원 건물 2층에 올라 반짝이는 꽃밭을 본다. 차 한잔 마시는 시간이 풍요롭다. 여유 있는 발걸음으로 꽃밭에 내려간다.

서울창포원의 가을 풍경은 평범한 옛 시골 마을의 가을을 닮았다. 시냇가 뚝방에 피어나 바람에 흔들리던 코스모스가 이곳 풍경에 겹친다. 가을볕에 타는 풀 냄새, 연못 실개천 물비린내는 고향 시냇가 가을 냄새였다.

손녀를 품에 안은 할머니가 코스모스 꽃밭에 앉았다. 꽃에 묻혔다. 딸은 그 모습을 카메라에 담는다. 이리저리 자리를 옮기고 앉았다 일어섰다 하면서 가장 마음에 드는 구도를 찾는다. 삼대가 어울린 꽃밭이 환하다.

그 꽃밭이 인기다. 삼대가 떠난 자리에서 아줌마들이 사진을 찍는다. 이꽃 저꽃 옮겨다니며 휴대전화에 사진을 담는 할아버지가 꽃을 찾아 날아다니는 나비 같다. 사람들이 찾지 않는 동안에는 꽃들만 그곳에 남아 바람에 흔들린다. 꽃이 나비 같고 나비가 꽃 같다.

도봉옛길로 가는 길

서울창포원을 뒤로하고 북한산국립공원 도봉탐방지원센터 쪽으로 걷는다. 음식점과 상가가 즐비하다. 전어 굽는 냄새에 고개 한번 돌려본다. 점심때를 그냥 지나칠 수 없어 3500원짜리 칼국수를 파는 집으로 들어갔다. 청국장, 추어탕 같은 가을에 어울리는 음식도 있었지만 간단하게 한 끼 먹으려는 생각에 칼국수를 먹었다.

도봉탐방지원센터를 지나면 ‘道峰洞門’(도봉동문)이라는 글자가 새겨진 바위가 나온다. 글씨는 우암 송시열의 친필이다. 바위가 있는 곳은 도봉서원으로 들어가는 입구인 셈이다.

광륜사 앞 250년 가까이 된 느티나무를 지나면 맑고 푸른 물이 고였다 흐르는 북한산 계곡이 나온다. 커다란 바위에 1965년에 누군가 새긴 ‘明水臺’(명수대)라는 글자가 보인다. 그 아래 바위 계곡 푸른 물에 흰 구름 뜬 파란 하늘이 비친다. 물이 맑아 명수대라고 새겼을 것인데, 그 물에 하늘까지 비치니 이름이 무색하지 않은 풍경이다.

그곳을 지나 도봉서원이 있던 터 앞에 도착했다. 발굴조사 하느라 땅을 파헤쳐놓았다. 그 맞은편 계곡에 ‘高山仰止’(고산앙지)라는 글자가 새겨진 바위가 있다. 고산앙지는 1700년(숙종26년) 7월에 김수증이 쓴 글씨다. 고산앙지란 ‘높은 산처럼 우러러 사모한다’는 뜻인데, 김수증이 조광조를 존경하는 마음으로 새겼을 것이라 추측하고 있다.

우이암 방향으로 가는 다리를 건너 왼쪽에 있는 쉼터에서 시작되는 계단으로 올라간다. 도봉탐방지원센터를 가리키는 이정표를 따라가면 도봉옛길 아치형 문이 나온다. 문을 통과해서 데크길을 따라가다가 무수골 방향 산길로 접어든다. 북한산 둘레길 18구간 도봉옛길을 걷는다.

벼 익은 누런 들판이 펼쳐지는 윗무수골

숲길이 편안하다. 오가는 사람 없는 숲길이 고즈넉하다. 가만히 서서 숲의 소리를 듣는다. 숲 이곳저곳에서 ‘툭툭’ 도토리 떨어지는 소리가 들린다. 숲길이 끝나는 곳에 도봉옛길을 알리는 아치형 문이 있다. 그 문을 나서면 무수골 마을이다.

파란 대문 집 낮은 지붕 위로 밤나무가 가지를 드리웠다. 밤송이가 주렁주렁 달렸다. 허름한 집 마당 한쪽 텃밭에 배추가 잘 자랐다. 담장에 넌 빨래가 오후의 햇볕에 바싹 말랐다. 마을 앞 도랑 모래밭이 반짝인다.

세일교를 건너 곧장 걷는다. 성신여대 난향별원 건물을 지나는 길은 커다란 나무가 만든 터널이다. 짙은 그늘 밖 끝이 환하게 빛난다. 다른 세상으로 들어가는 입구 같다. 나무가 만든 터널을 지나 도착한 곳은 윗무수골이다. 논 옆에 시냇물이 흐르는 마을을 산줄기가 감싸안은 형국이다. 서울에도 이런 곳이 있으니, 같은 시간에 놓인 다른 세상이 맞긴 맞나보다.

알알이 영근 벼가 고개를 숙였다. 늦은 오후의 햇볕이 누렇게 펼쳐진 논에 쌓인다. 건듯 부는 바람에 황금 들녘이 일렁인다. 저 멀리 도봉산 능선에 솟은 바위 봉우리가 보인다. 아무것도 하지 않아도 넉넉한 풍경이다. 가만히 보아야 보이는 풍경이 있다. 그 풍경이 들숨을 따라 몸으로 들어와 마음에 가라앉는다.

글·사진 장태동 여행작가

서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집