수양버들 숲길 지나면 샛강

여의도를 품은 건 생명의 자연

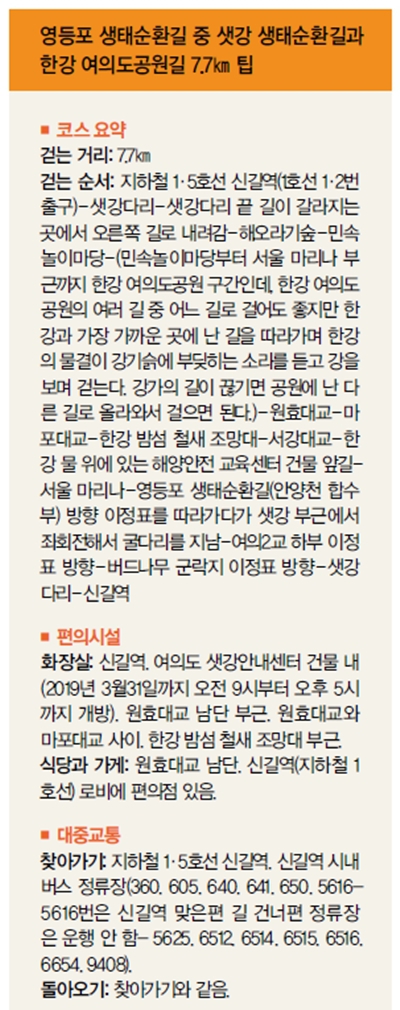

수양버들 숲의 정수리를 굽어본다. 빛바랜 초록 숲에 오롯이 길이 났다. 바람이 개울물을 쓸어 물결이 인다. 물비늘이 억새꽃과 함께 반짝인다. 강물이 강기슭에서 부서진다. 부서진 물방울이 뻘에 떨어진 나뭇가지에 고드름을 만들었다. 겨울 철새가 앉은 곳은 강 가운데 있는 밤섬이다. 수양버들 숲길을 지나면 출발했던 샛강다리다. 빌딩 숲 여의도를 품고 있는 건 겨울에도 꿈틀대는 생명의 자연이다. 여의도를 한 바퀴 도는 7.7㎞ 길을 걸었다.

여의도 개울가 숲길을 걷다

샛강다리(공식 이름은 ‘샛강 문화다리’)를 건너다보면 오른쪽에 다리 기둥이 하늘로 솟은 곳에 작은 쉼터가 있다. 그곳에서 올림픽도로를 본다. 굵은 줄기만 남은 나무와 바위 몇 개가 보인다. 그 나무와 바위에 얽힌 이야기가 솔깃하다.

조선 시대 정조 임금의 부인이 바위 절벽과 한강이 어우러진 풍경이 아름다워 느티나무를 심었다고 한다. 그 나무가 줄기만 남은 나무라는 이야기가 전한다. 나무 옆 바위 이름이 귀신바위다. 이곳 풍경이 아름다워 예로부터 사람들이 많이 찾았는데, 어떤 사람이 발을 헛디뎌 강물로 떨어져 죽은 뒤로 해마다 이곳에서 사람들이 빠져 죽었다고 한다. 그것도 다 옛날얘기가 됐다. 푸른 강물에서 솟구친 바위 절벽의 아름다운 풍경은 다 사라지고 지금은 차들이 질주하는 올림픽도로만 남았다.

옛이야기를 뒤로하고 다시 걷는다. 다리 아래 펼쳐지는 수양버들 숲을 굽어본다. 빛바랜 초록 숲에 오롯이 흙길이 났다. 그 길로 사람들이 오간다. 갑자기 몰아닥친 영하 10도를 밑도는 한파에도 사람들 발걸음이 생생하다.

수양버들 숲 한쪽 옆으로 시냇물이 흐른다. 샛강이다. 굽어보는 샛강 풍경 속으로 큰 새 한 마리 날아든다. 숲도 시냇물도 새도 다 눈 아래 있다. 여의도 빌딩 숲을 감싸고 있는 건 수양버들 숲이다.

샛강다리 끝에서 길이 갈라진다. 오른쪽 길을 따라 내려가서 ‘해오라기숲’이라고 적힌 이정표를 따라 ‘겨울 숲’으로 들어간다. 가지만 남은 나무 사이로 구불거리며 길이 이어진다. 땅에서 낙엽이 반짝인다. 얼기설기 얽힌 가지들이 하늘을 촘촘하게 분할하고 있다.

바람이 불어 샛강에 물비늘을 만든다. 물가에 억새꽃이 피었다. 야윈 나무들이 물 위로 비스듬히 누웠다. 발소리에 놀란 오리들이 물을 박차고 날아오른다.

한강 기슭에는 고드름, 밤섬에는 겨울 철새

샛강과 한강이 만나는 곳 부근에 이정표가 보인다. 영등포 생태순환길(원효대교) 방향은 공사 중이라 길을 막았다. 민속놀이마당 방향으로 간다. 공사장 담장이 끝나는 곳에서 오른쪽으로 돌아 한강과 가장 가까운 길로 접어든다.

이곳부터 4㎞는 한강 여의도공원이다. 공원에 난 여러 길 중 어디로 가든 상관없지만, 한강과 가장 가까운 길을 따라 걷는다. 그 길이 막히면 공원에 난 다른 길로 올라가 걸으면 된다.

수양버들 가지가 바람에 날린다. 물결은 강기슭으로 밀려와 부서진다. 흐르는 강을 따라 걷는다. 원효대교와 마포대교를 차례로 지나 서강대교 쪽으로 가는데, 강 가운데 섬이 보인다. 밤섬이다. 섬의 한쪽 숲 나무들이 온통 하얗다. 하얗게 말라 죽은 나무들이라고 생각하며 걷는데, 한강 밤섬 철새 조망대라고 적힌 임시 건물이 보였다.(철새 조망대는 2018년 12월1일부터 2019년 2월28일까지 운영한다.)

따뜻한 실내에 밤섬을 향한 망원경이 몇 개 놓였다. 망원경이 잡고 있는 풍경은 지나오면서 보았던 하얀 나무들이었다. 그 나무에 검은 점처럼 보이는 게 붙어 있었다. 밤섬에 날아온 겨울 철새 가마우지였다. 나무가 하얗게 변한 건 가마우지 배설물 때문이었다. 가마우지는 밤섬 물가 뻘에도 줄지어 앉아 있었다. 해 질 녘이면 새들이 더 많이 보인다고 한다. 새들도 편히 쉴 집으로 돌아오는 것이다. 밤섬은 2012년에 람사르 습지로 등록됐다. 세계적으로 보기 드문, 도심의 철새 도래지라고 한다.

고려 초기부터 1968년 이전까지 밤섬에는 사람이 살았다. 1968년 섬을 폭파했다. 그 돌은 여의도를 개발하는 데 쓰였다. 섬은 10여 개의 작은 섬으로 갈라졌다. 사람이 살지 않게 되자 철마다 새들이 날아와 깃들어 살기 시작했다.

수양버들 숲길을 지나 노을 비치는 샛강다리를 보다

철새 조망대를 나와 강가에 난 길을 걷는다. 망원경을 통해 보았던 풍경이 마음에 남는다. 한강에 뜬 해양안전교육센터 건물 앞을 지나 강과 가장 가까운 길로 걷는다.

물결이 강기슭 뻘로 밀려온다. 한강에서 쉽게 볼 수 없는, 길 바로 옆 뻘이다. 그곳에서 잦아들며 부서지는 물방울이 뻘에 떨어진 나뭇가지에 고드름을 만들었다. 개발 이전 한강의 겨울 풍경이 이랬을 것이다.

해가 기울기 시작하자 바람이 거세진다. 언덕 위 억새도, 앙상한 나무에 몇 잎 남은 잎도 바람에 쓸린다. 언덕에 올라 당산철교를 오가는 전철, 일렁이는 강물, 간혹 날아오거나 날아가는 새들, 파란 하늘, 하늘로 높이 솟은 굴뚝에서 피어나는 연기를 본다.

그 풍경이 보이는 곳이 여의도 북서쪽 끝이다. 언덕을 내려서면 길은 남동쪽으로 이어진다. 이제는 바람이 등을 밀어준다.

서울 마리나 건물 앞을 지나 샛강 부근에서 좌회전하면 굴다리를 지나게 된다. 한강 여의도공원이 끝나고 다시 샛강 생태공원이 시작되는 것이다.

저녁 어스름은 낮은 곳에 있는 숲길에 먼저 찾아온다. 햇빛을 받아 반짝이던 샛강, 물가의 억새도 보랏빛 저녁 공기를 머금어 싸늘하게 보인다. 새들도 집으로 돌아가는 저녁, 가마우지들도 밤섬의 둥지로 날아와 쉬겠지…. 샛강에 어스름이 물든다. 검은 물에 비친 앙상한 겨울나무 그림자가 을씨년스럽다. 걸음이 빨라진다.

출발할 때 샛강다리 왼쪽에 보였던 수양버들 숲길로 접어들었다. 그 길에서 보이는 샛강다리가 하늘에 뜬 것 같다. 다리 끝 하늘에 노을이 퍼진다. 어스름이 짙어가는 숲에서 바라보는 노을이 따뜻했다.

글·사진 장태동 여행작가

서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집