A) 연말을 앞두고 모임에 참석하면 소주잔을 건네다 말고 돌발 질문을 던지는 동창생들을 종종 만나게 됩니다.

“자네는 외롭지 않나? 요즘 외로워 죽겠어. 집 안에서 와이프, 강아지, 딸, 아들, 그리고 맨 마지막에 간신히 아빠가 있다는데, 바로 지금 내 처지라니까. 아무도 나에게 관심이 없어. 완전 외톨이 신세야.”

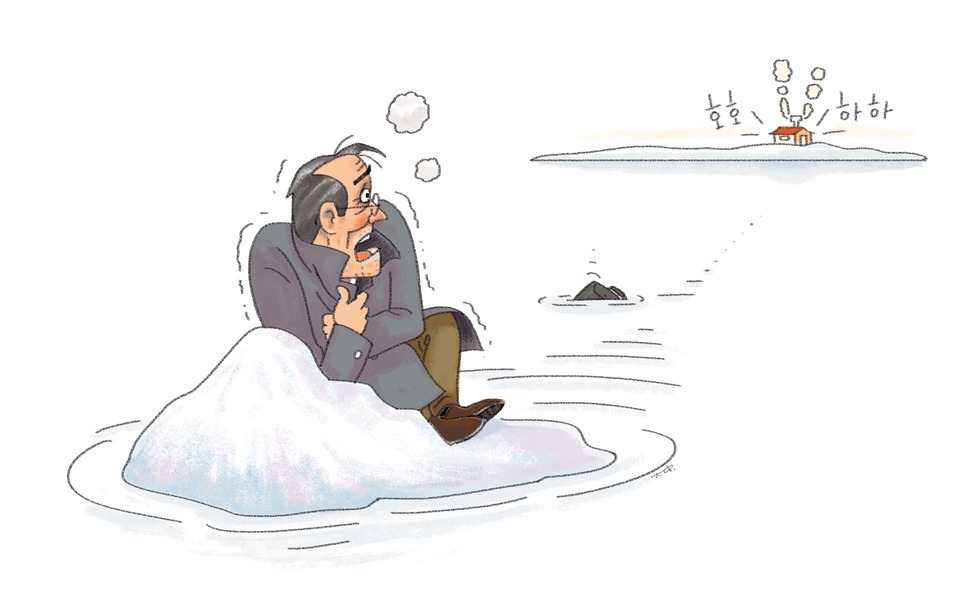

불안, 공허, 무력감이라는 반갑지 않은 세 명의 손님이 찾아온 것입니다. 중년의 위기입니다. 이 시대 아버지들은 바람직한 롤 모델을 찾지 못해 방황하고 있습니다. 희미하게 빛을 잃어가는 백열등처럼 가장이란 존재는 점차 잊혀가고, 바다 한가운데를 떠다니는 유빙처럼 막막하게 표류하고 있습니다. 가장 상실의 시대입니다.

이전 세대의 아버지들은 굳건한 가정의 중심이었습니다. 가정의 경제를 모두 책임지고, 그런 만큼 중요한 결정도 그들이 하였습니다. 그런 가부장의 역할을 보고 자란 아들은 지금 당혹스러워하고 있습니다. 가장으로서 책임은 여전한데, 권리와 영광은 사라져버린 것이죠. 마치 단 즙을 빼고 난 뒤 비참하게 버려진 오렌지 껍질 신세라고나 할까요?

연말·연초는 선택의 계절입니다. 수능시험이 끝났으니 본격적으로 진학을 결정할 계절이고, 대학 졸업반 학생들은 취업의 계절입니다. 한쪽에서는 진학과 취업의 문턱이 높아서 아우성이고, 또 다른 한쪽에서는 자기가 하고 싶은 일을 하겠다고 튀어나옵니다. 아버지들의 입에서도 깊은 한숨이 튀어나옵니다. 어설픈 위로와 무책임한 발언들 때문에 자녀들이 더 혼란스러워한다고 분노합니다.

“꿈을 찾아가는 도전? 좋지요. 그런데 그렇게 좋은 도전이면, 왜 그 사람들은 안락한 교수직을 박차고 나오지 않는지, 마음을 비우라고 하면서 성직자 출신의 어떤 강연자는 왜 그렇게 비싼 강연료를 요구하는지, 모순 아닌가요? 제 아이의 미래를 가장 걱정하고 진정 아끼는 사람이 누굽니까? 부모 아닙니까? 그런데 아이들은 제 얘기라고 하면 우선 귀를 꽉 막습니다. 도대체 뭐가 잘못된 걸까요?”

충분히 공감되는 항변입니다. 과거 농경사회와 아날로그 사회에서는 경험이 최고의 자산이었기에 어른의 한마디는 곧 지혜였습니다. 하지만 디지털 사회에서 과거의 경험은 자칫 발전에 방해가 되기도 합니다. 대표적인 사례가 직업에 관한 인식입니다. 인간의 직업은 현재 2만 개 정도 된다고 하는데, 부모들이 아는 직업은 50개 정도에 불과합니다. 평생직장의 미덕을 들어온 세대이지만, 앞으로는 그런 금언이 더 이상 작동하기 힘든 세상입니다.

미국의 경제잡지 <포브스>는 ‘믿어서는 안 될 직업에 관한 조언 10가지’ 가운데 첫 번째로 ‘첫 직장이 중요하다’는 조언을 의심할 때라고 강조하고 있습니다. 반면에 ‘좋아하는 일을 하면 돈은 저절로 따라온다’는 통념 역시 비현실적이라고 지적합니다. 좋아하는 것보다는 잘하는 것에 승부를 걸어야 한다는 겁니다. 그런 관점에서 요즘 가장 성공한 예능 프로듀서 중 한 명인 나영석 피디가 말한 ‘교집합’의 개념을 원용하고 싶습니다.

“꿈이 있는 것은 좋지만 내 꿈을 이루기 위해 대중을 무시하면 안 된다. 결국 피디가 좋아하는 것과 대중의 호감 사이에서 교집합을 찾는 것이 중요하다.”

소중한 충고도 듣지 않으면, 백약이 무효입니다. 충고에 앞서 자녀들이 진정으로 하고 싶은 것을 우선 충분히 들어주는 게 순서인 것 같습니다. 저는 대학에서 예술과 스포츠를 전공으로 선택한 학생들을 대상으로 가르칠 기회가 많습니다. 그 학생들에게 전공과 고민을 글로 써보라고 하면, 대부분 가족과의 불화 얘기부터 꺼냅니다. 가족들로부터 인정받지 못하고 있다는 마음의 상처가 너무도 큽니다. 한 학생이 남긴 글이 눈에 선합니다.

“나는 비교하고 순위 매기는 것 질색인데, 매일 누구랑 비교당한다. 우리 아빠와 엄마는 내가 얼마나 그동안 밤새워 울었는지 조금이라고 알기나 할까?”

우선 마음의 문을 여는 게 중요합니다. “그랬구나!” 하고 들어주는 게 먼저인 듯합니다. 그래야 진정한 대화와 소통이 가능합니다. 자존감 회복이 절실합니다. 그렇지 않으면 달아납니다. 과도하게 무관심한 것도 문제지만 과도하게 참견하는 것 역시 문제를 일으킵니다.

자녀들에게 성공과 성장을 요구하기에 앞서 나 자신도 아이들에게 성장하는 모습을 보여줘야 합니다. 성장이란 물론 육체와 경제적인 것을 의미하지는 않습니다. 뭔가 노력하는 모습입니다. 사연 주신 분의 글을 읽으면서 나쓰메 소세키의 하이쿠가 떠올랐습니다. 시인 류시화는 이렇게 번역하고 있습니다.

“홍시여, 잊지 말게/ 너도 젊었을 때는 / 무척 떫었다는 것을.”

그렇습니다. 우리도 한때는 익기 전의 홍시처럼 무척 떫었고 아슬아슬했고, 그래서 부모님의 애간장을 무척이나 녹였습니다.

손관승 세한대학교 교수·전 iMBC대표이사·MBC 기자

일러스트레이션 김대중

서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집