- 페이스북

- 트위터

- 공유

13개 문제 풀이 형식으로 구성

‘이호철북콘서트홀’ 개관 앞두고

이호철 정신 알리기 위해 개최

“함께 열어가는 세상 구현에 노력”

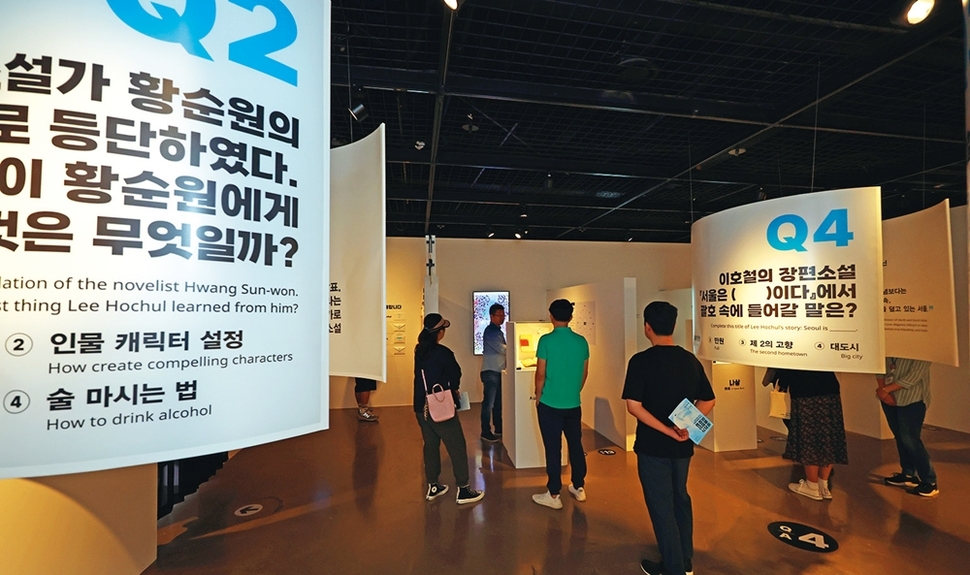

관람객들이 23일 은평구 진관동 은평역사한옥박물관에서 열리고 있는 ‘우리가 몰랐던 이호철’ 기획특별전을 관람하고 있다.

함경남도 원산이 고향인 소설가 이호철은 1950년 6·25전쟁 당시 인민군으로 참전해 국군에게 포로가 됐다 풀려났다. 그해 12월 원산 근처에 원자폭탄이 떨어진다는 소문을 듣고 이듬해 남쪽으로 피란하면서, 아버지에게 소 한 마리 값인 5천환을 받아왔다. 당시 부산에서 팥죽 한 그릇이 700환이었다. 전쟁통에 배가 고팠던 이호철이 팥죽을 사 먹었을까? 아니면, 다른 무엇을 샀을까?

“부산 피란 생활 시절, 어느 순간 내 눈을 확 끌어당긴 책들이 있었다. 안톤 체호프의 희곡집 네 권이 가지런히 꽂혀 있지 않은가. 두말없이 그 희곡집 네 권을 샀다.” 분단문학포럼이 2006년 9월 시작한 ‘이호철 소설 정기독회’에서 이호철이 당시를 회고한 내용이다. 이호철은 1988년 경기도 파주시 문산읍 선유리에 집필실을 마련했는데, 앞마당에 있는 느티나무 아래에서 열린 이호철 소설 정기독회에서 자신이 쓴 소설을 직접 낭독하고 해설도 하며 질문에 답도 했다.

은평역사한옥박물관이 이호철을 새롭게 조명하는 ‘우리가 몰랐던 이호철’ 기획특별전을 9월18일까지 연다. 이호철은 남쪽으로 내려온 뒤 은평구에서 50여 년을 살며 분단의 아픔, 시대에 대한 고찰, 사람살이에 대한 통찰을 소설로 써내며 자신의 문학세계를 만든 작가이다. 전체 3부로 구성된 이 전시는 ‘몰랐던’ ‘알아야 할’ ‘기억해야 할’ 이호철에 대해 13개 문제를 푸는 형식으로 구성됐다. 김민정 은평역사한옥박물관 전시기획팀 학예사는 지난 23일 “석 달 동안 준비하면서 이호철 작가에 대한 새로운 면모를 많이 알게 됐다”며 “전시로는 드물게 문제 풀이 형식으로 하다보니, 그것에 맞게 구성하는 게 조금 힘들었다”고 했다. 열여덟 살 청년 이호철은 남쪽으로 온 이후 부산 부두 노동자, 제면소 직공으로 생활하며 책을 읽고 글을 썼다. 지적 욕구와 독서열이 그를 평생 지탱한 힘이 됐다. 그렇다면 이호철은 언제부터 원고지에 글을 썼을까? 소설 ‘소나기’로 잘 알려진 황순원에게 원고 쓰는 법을 배웠다. 이호철은 1952년 부산에서 타이프 용지에 연필 꽁다리로 쓴 ‘어둠 속에서’를 황순원에게 보여줬다. “그걸 보시고 원고지에 쓰는 법을 처음으로 가르쳐주시더라고요.”(이호철 소설 정기독회) 이호철은 내용을 200자 원고지 250장으로 왕창 늘리고, 제목도 ‘암야’로 바꾼 원고를 황순원에게 건넸다. 우여곡절 끝에 1954년 서울에서 황순원을 만났더니, 다시 60장으로 줄여달라는 부탁을 받고 제목도 ‘탈향’으로 바꿨다. 이렇게 1955년 <문학예술> 7월호에 발표된 ‘탈향’은 무명이었던 이호철을 전후 대표 작가로 자리매김하게 한 소설이 됐다. 두 번째 소설 ‘나상’은 200자 원고지 55장 분량의 단편소설이지만, 1천 장의 파지를 내면서 썼다. 이호철은 스물네 살 때 하숙방에서 사생결단하듯이 작품에 매달려 “인생의 끝머리까지 제대로 확 잡아챌 수 있는 경지에 가지 않았었나”라고 심경을 밝히기도 했다. <서울은 만원이다>는 이호철이 1966년 2월부터 11월까지 <동아일보>에 연재한 장편 세태소설이다. 1967년 최무룡 감독이 김지미를 주연으로 내세워 동명 영화로 만들 만큼 명성을 얻었다. “바야흐로 싸움터가 된 서울. 성실보다는 요령, 일관한 신념보다는 눈치, 진실한 우정보다도 잇속, 협동보다도 적의가 온 하늘을 덮고 있는 서울.” “서울의 인간사, 서울에 사람은 만원이어도 한 사람 한 사람을 보면 모두가 쓸쓸한 사람이었다.” 소설에 나오는 글귀들이다. 표문송 은평역사한옥박물관 관장은 “이호철은 남쪽으로 온 이후 일평생 남북 분단에 대해 생각한 작가이지만, 서울을 가장 잘 나타낸 작가, 서민의 삶을 가장 잘 아는 작가였다”며 “그를 분단문학의 거장이라 부른다면, 동시에 세태문학의 거장이라 불러도 무방할 것”이라고 설명했다. 1970년 ‘닳아지는 살들’이 일본어로 번역 출간된 이후 <남녘 사람 북녁 사람>, ‘탈향’, ‘나상’, ‘판문점’, <소시민> 등이 해외 언어로 번역 출간됐다. 이 중에서 <남녘 사람 북녁 사람>은 1999년 폴란드어를 시작으로 9개 언어로 번역 출간돼 이호철의 문학세계를 전세계에 널리 알렸다. 이호철은 독일어로 번역된 <남녘 사람 북녁 사람>으로 2004년 독일 예나대학에서 ‘프리드리히 실러’ 메달을 받았다. 표 관장은 “프리드리히 실러 메달은 이호철 문학의 세계문학으로서 가치를 입증한 의미 있는 수상이었다”며 “이호철도 국내외에서 받은 상 중에서 특히 이 메달을 가장 소중하게 여겼다”고 의미를 설명했다. 은평구는 2016년 독바위역 근처 불광로14길 3 앞길 500m 구간을 명예도로 ‘이호철길’로 지정했다. 이 일대는 1970년대 이호철이 살면서 집필 활동을 했던 곳이다. 이호철은 1950년대 중반부터 등산을 즐겼다. 언제부터인가 이돈명, 백낙청, 변형윤, 박현채, 송건호, 리영희, 박중기, 조태일 등과 일요일마다 북한산을 오르면서 ‘거시기산악회’로 발전했다. 이호철길은 이호철이 즐겨 오르던 북한산 등산코스로 이어지는 길이기도 하다. 은평역사한옥박물관은 이번 전시를 기획하면서 이호철의 미발표 육필원고 ‘노루모씨’를 발견했다. 이호철의 일상과 인간적인 면모가 느껴지는 가벼운 콩트로 이번 전시에서 처음 공개했다. ‘노루모씨’는 올여름께 문예지 <맥>에 발표될 예정이다. 은평구는 올해 10월 대조동 청년주택에 ‘이호철북콘서트홀’을 개관할 예정이다. 이호철의 문학세계를 조명하면서 동시에 다양한 음악, 예술 공연 등을 즐길 수 있는 열린 공간이다. 표 관장은 “이번 전시는 이호철북콘서트홀 개관에 맞춰 이호철에 대한 관심을 불러일으키기 위해 기획했다”며 “국내 최초로 북콘서트 전용공간으로 만들어 이호철이 추구한 대화와 화합을 바탕으로 ‘함께 열어가는 세상’을 구현하는 데 조금이나마 힘을 보태겠다”고 말했다.

은평역사한옥박물관이 이호철을 새롭게 조명하는 ‘우리가 몰랐던 이호철’ 기획특별전을 9월18일까지 연다. 이호철은 남쪽으로 내려온 뒤 은평구에서 50여 년을 살며 분단의 아픔, 시대에 대한 고찰, 사람살이에 대한 통찰을 소설로 써내며 자신의 문학세계를 만든 작가이다. 전체 3부로 구성된 이 전시는 ‘몰랐던’ ‘알아야 할’ ‘기억해야 할’ 이호철에 대해 13개 문제를 푸는 형식으로 구성됐다. 김민정 은평역사한옥박물관 전시기획팀 학예사는 지난 23일 “석 달 동안 준비하면서 이호철 작가에 대한 새로운 면모를 많이 알게 됐다”며 “전시로는 드물게 문제 풀이 형식으로 하다보니, 그것에 맞게 구성하는 게 조금 힘들었다”고 했다. 열여덟 살 청년 이호철은 남쪽으로 온 이후 부산 부두 노동자, 제면소 직공으로 생활하며 책을 읽고 글을 썼다. 지적 욕구와 독서열이 그를 평생 지탱한 힘이 됐다. 그렇다면 이호철은 언제부터 원고지에 글을 썼을까? 소설 ‘소나기’로 잘 알려진 황순원에게 원고 쓰는 법을 배웠다. 이호철은 1952년 부산에서 타이프 용지에 연필 꽁다리로 쓴 ‘어둠 속에서’를 황순원에게 보여줬다. “그걸 보시고 원고지에 쓰는 법을 처음으로 가르쳐주시더라고요.”(이호철 소설 정기독회) 이호철은 내용을 200자 원고지 250장으로 왕창 늘리고, 제목도 ‘암야’로 바꾼 원고를 황순원에게 건넸다. 우여곡절 끝에 1954년 서울에서 황순원을 만났더니, 다시 60장으로 줄여달라는 부탁을 받고 제목도 ‘탈향’으로 바꿨다. 이렇게 1955년 <문학예술> 7월호에 발표된 ‘탈향’은 무명이었던 이호철을 전후 대표 작가로 자리매김하게 한 소설이 됐다. 두 번째 소설 ‘나상’은 200자 원고지 55장 분량의 단편소설이지만, 1천 장의 파지를 내면서 썼다. 이호철은 스물네 살 때 하숙방에서 사생결단하듯이 작품에 매달려 “인생의 끝머리까지 제대로 확 잡아챌 수 있는 경지에 가지 않았었나”라고 심경을 밝히기도 했다. <서울은 만원이다>는 이호철이 1966년 2월부터 11월까지 <동아일보>에 연재한 장편 세태소설이다. 1967년 최무룡 감독이 김지미를 주연으로 내세워 동명 영화로 만들 만큼 명성을 얻었다. “바야흐로 싸움터가 된 서울. 성실보다는 요령, 일관한 신념보다는 눈치, 진실한 우정보다도 잇속, 협동보다도 적의가 온 하늘을 덮고 있는 서울.” “서울의 인간사, 서울에 사람은 만원이어도 한 사람 한 사람을 보면 모두가 쓸쓸한 사람이었다.” 소설에 나오는 글귀들이다. 표문송 은평역사한옥박물관 관장은 “이호철은 남쪽으로 온 이후 일평생 남북 분단에 대해 생각한 작가이지만, 서울을 가장 잘 나타낸 작가, 서민의 삶을 가장 잘 아는 작가였다”며 “그를 분단문학의 거장이라 부른다면, 동시에 세태문학의 거장이라 불러도 무방할 것”이라고 설명했다. 1970년 ‘닳아지는 살들’이 일본어로 번역 출간된 이후 <남녘 사람 북녁 사람>, ‘탈향’, ‘나상’, ‘판문점’, <소시민> 등이 해외 언어로 번역 출간됐다. 이 중에서 <남녘 사람 북녁 사람>은 1999년 폴란드어를 시작으로 9개 언어로 번역 출간돼 이호철의 문학세계를 전세계에 널리 알렸다. 이호철은 독일어로 번역된 <남녘 사람 북녁 사람>으로 2004년 독일 예나대학에서 ‘프리드리히 실러’ 메달을 받았다. 표 관장은 “프리드리히 실러 메달은 이호철 문학의 세계문학으로서 가치를 입증한 의미 있는 수상이었다”며 “이호철도 국내외에서 받은 상 중에서 특히 이 메달을 가장 소중하게 여겼다”고 의미를 설명했다. 은평구는 2016년 독바위역 근처 불광로14길 3 앞길 500m 구간을 명예도로 ‘이호철길’로 지정했다. 이 일대는 1970년대 이호철이 살면서 집필 활동을 했던 곳이다. 이호철은 1950년대 중반부터 등산을 즐겼다. 언제부터인가 이돈명, 백낙청, 변형윤, 박현채, 송건호, 리영희, 박중기, 조태일 등과 일요일마다 북한산을 오르면서 ‘거시기산악회’로 발전했다. 이호철길은 이호철이 즐겨 오르던 북한산 등산코스로 이어지는 길이기도 하다. 은평역사한옥박물관은 이번 전시를 기획하면서 이호철의 미발표 육필원고 ‘노루모씨’를 발견했다. 이호철의 일상과 인간적인 면모가 느껴지는 가벼운 콩트로 이번 전시에서 처음 공개했다. ‘노루모씨’는 올여름께 문예지 <맥>에 발표될 예정이다. 은평구는 올해 10월 대조동 청년주택에 ‘이호철북콘서트홀’을 개관할 예정이다. 이호철의 문학세계를 조명하면서 동시에 다양한 음악, 예술 공연 등을 즐길 수 있는 열린 공간이다. 표 관장은 “이번 전시는 이호철북콘서트홀 개관에 맞춰 이호철에 대한 관심을 불러일으키기 위해 기획했다”며 “국내 최초로 북콘서트 전용공간으로 만들어 이호철이 추구한 대화와 화합을 바탕으로 ‘함께 열어가는 세상’을 구현하는 데 조금이나마 힘을 보태겠다”고 말했다.

초등학생들이 ‘우리가 몰랐던 이호철’전시장 입구를 지나가고 있다.

이충신 선임기자 cslee@hani.co.kr

사진 정용일 선임기자 yongil@hani.co.kr

서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집