진화 설명한 ‘생명 나무’도 계속 변화

세균 가까운 생명, ‘공통 조상’ 제시돼

연구할수록 “모르는 것 많다” 재확인

‘신체’ 아닌 ‘지능’ 발달 인류 살아남아

지능이 공동체 형성·유지하는 데 도움

약자 돌봄 등 ‘인간성 발현’도 나타나

그러나 우리 몸엔 다양한 유전자 남아

“할머니의, 할머니의, 할머니의”를 한 스무번쯤 외치다가 딸아이는 숨을 골랐다. 그러고 나서 물었다. “할머니의 할머니는 누구야? 원숭이야?”라고. 제 눈동자가 외할머니를 닮았다는 말에 과학관에서 봤던 인류 진화 모델이 떠올랐던 모양이다. 침팬지같이 생긴 그림자가 네 발로 가다가 구부정하게 두 발로 서더니 허리를 꼿꼿이 펴고 앞으로 나아가는 그림.

“퇴치해야 할 그림이죠.”

국립중앙박물관의 김상태 고고역사부 부장이 단호하게 말했다.

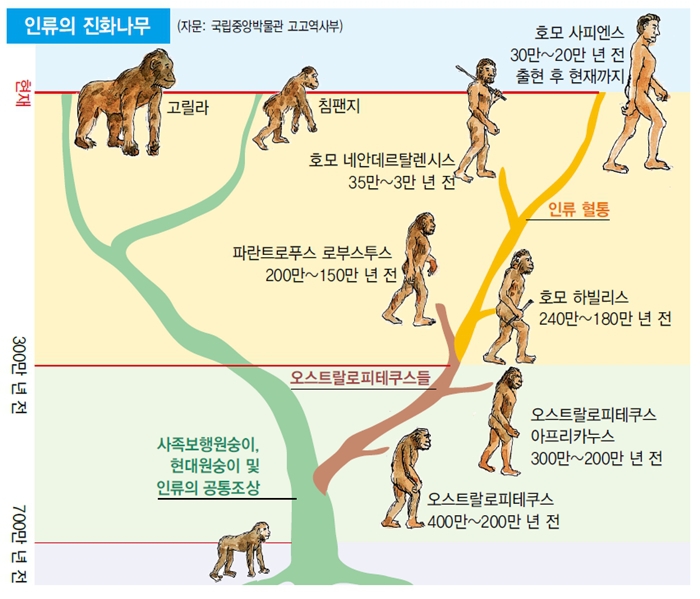

“우리 어린 시절에 학교에서 배운 것과는 많이 달라졌습니다. 진화는 그렇게 일직선으로 일어나지 않았습니다. 많은 고인류가 나타났다가 그중 우리만 빼고 다 사라진 것이니까요. 요즘 그려진 진화 모델은 강이나 나무 모양에 가깝습니다. 여러 줄기가 나타났다 합쳐지고 또 갈라지는, 복잡한 모양이지요. 그 과정에서 우리는 굉장히 낮은 확률로 살아남았습니다.”

그는 국립중앙박물관 기획특별전 ‘호모사피엔스: 진화∞관계&미래?’ 중 ‘진화’ 코너에 서서 설명을 이어갔다. 먼저 분화와 돌연변이가 일정 비율로 일어난다. 그중 환경에 적합한 종이 개체를 퍼트린다. 세대 안에선 ‘용불용’이 일어난다. 세대를 건너면서 자연선택이 일어난다. 지구에 첫 생명체가 나타난 이래 그 과정이 반복됐다.

‘용불용설, 자연선택’. 요즘 학생들은 이렇게 정의한 내용을 배운다. ‘용불용설은 자주 사용하는 기관은 더욱 발달하고 사용하지 않는 기관은 퇴화하여 진화가 일어난다는 학설’이다. 장 바티스트 라마르크가 주장했다. ‘자연선택설은 환경에 유리한 형질을 가진 개체가 살아남아 자신의 형질을 자손에게 잘 전달하도록 선택된다’는 학설이다. 찰스 로버트 다윈이 주장했다.

그 후 진화론은 계속 진화했다. 국립중앙박물관의 김동완 학예연구사는 “다윈 이후 생명의 나무는 여러 가지 모양으로 바뀌었다”고 설명했다. ‘생명의 나무’란, 다윈이 1859년 <종의 기원> 4장 ‘자연선택’에서 처음 제시한 개념이다. 지구에 지금 살고 있거나 멸종된 생물 종의 진화 계통을 나타낸, 나무처럼 생긴 도표를 말한다.

과학기술의 발전과 함께 ‘생명의 나무’는 계속 모양을 바꿨다. 그중엔 꽁지깃과 양 날개를 모두 펼치고 날아오르는 공작새 모양을 한 것도 있다. 미생물학자들이 생물 3천여 종의 유전자를 분석해서 만든 진화 모델이다. 여기선 ‘할머니의 할머니’를 1억 번쯤 외치며 거슬러 올라가면 우리 눈에 보이지 않는 ‘할머니’를 만나게 된다. 모든 생명체가 세균에 가까운 생명체를 ‘공통 조상’(LUCA, Last Universal Common Ancestor)으로 삼는다고 보기 때문이다.

“유전학, 미생물학 같은 과학이 발달할수록 새로운 연구는 더 많이 나옵니다. 그때마다 우리(인류)는 이전에 알고 있던 것에 대해 고민합니다. 진화에 대해 우리가 아는 것보다 모르는 것이 많다는 걸 재확인하곤 하지요.”

진화를 논하던 김 연구사가 ‘루시’의 두개골을 손으로 짚었다. ‘루시’가 누구인가. 아프리카 에티오피아 지역에서 1974년 최초로 발견된, 한때 최초의 인류라 불리며 전세계를 열광시킨 그 유명한 오스트랄로피테쿠스 화석이 아닌가. ‘만져도 되냐’ 물으며 슬쩍 손을 뻗으니, 김 연구사의 눈이 살짝 가늘어졌다.

“이거 아주 정교한 표본이거든요. 조심조심 만지셔도 됩니다.(웃음) 이번 전시회는 관람객이 좀 더 가까이 볼 수 있게 표본을 개방형으로 전시했어요. 진화 과정 속의 고인류들, 우리의 과거를 직접 마주하는 체험을 할 수 있게요. 어떤 분은 표본 어깨에 손을 올리고 기념사진을 찍고, 어떤 분은 ‘루시가 성인 여성인데도 직접 보니 이렇게 작구나’하고 놀라더군요.”

루시를 선두로, 고인류들은 아이돌처럼 칼 군무라도 할 듯 곧은 자세로 서 있었다. 루시 뒤로 왼쪽 끝엔 호모 사피엔스가, 오른쪽 끝엔 네안데르탈인이 섰다. 700만여 년 전 고인류 최초로 직립보행을 한 ‘사헬란트로푸스 차덴시스’, 평균 키가 100㎝ 이하라 유럽 신화에 나오는 ‘호빗’이란 별명으로 불리는 ‘호모 플로레시엔시스’ 등등 전시 화석 종류는 28종에 달했다.

그들의 두개골은 재현된 뼈대 위, 혹은 흰 철제 구조물 위에 생전의 키 그대로 놓였다. 의외였다. 우리가 배운 진화 그림 속에선 인류는 진화할수록 커졌다. 그러나 실제로 보니 아니었다. 어떤 고인류는 관람객과 키가 비슷했다. 5만 년 전 네안데르탈인뿐 아니라, 50만 년 전 호모 안테세소르도 나보다 키가커 보였다. 김 부장은 네안데르탈인의 탄탄한 쇄골과 단단한 턱뼈를 짚으며 말했다.

“이렇게 신체를 키워 강한 체력을 갖는 방향으로 진화한 고인류들이 있었어요. 이런 종은 위기가 왔을 때 지능을 발달시킨 종한테 졌습니다. 인류 진화의 긴 역사를 보면, 신체가 발달한 종은 멸종하고 두뇌가 발달한 종, 그러니까 지능을 높인 종이 살아남았던 것이지요.”

그러나 인류를 살아남게 한 ‘지능’은 개체가 아니라 집단에 있었던 것으로 보인다. 김부장은 “인류 진화 과정에서 두뇌의 발달은 공동체를 이루고 유지하는 방향으로 특화됐다”며 “연구 결과 인간을 포함한 영장류 집단에서 갈등과 분쟁은 두뇌가 발달한 종일수록 감소하는 경향이 나타났다”고 소개했다.

‘지혜로운 인간, 호모 사피엔스’ 코너에는 프랑스의 한 석회암 동굴에서 발굴한 ‘라샤펠오생 노인 무덤’이 재현돼 있었다. 관절염이 심하고 남은 이가 거의 없는 60살 노인의 유골이었다. 이 정도면 혼자 생존할 수 없었을 것이다. 5만 년 전, 이 노인은 어떻게 살아남았을까. 김 연구사는 “약자를 돌보는 풍습을 가진 공동체가 노인을 돌봤을 것”이라고 설명했다. 그는 그것을 ‘인간성의 발현’이라고 표현했다.

그 노인과 공동체, 네안데르탈인의 유전자는 우리 안에도 있다. 전시장 귀퉁이에 놓인 ‘우리 몸 안에 네안데르탈인의 유전자가 있는 이유는?’이란 제목의 흰 카드 속엔 이런 이야기가 적혀 있었다.

“최근 유전자 연구에 의하면, 우리 몸 속에는 멸종된 네안데르탈인의 유전자가 1~4% 정도 포함되어 있다고 합니다. 직상모, 피부와 관련된 유전자, 케라틴 섬유와 관련된 유전자 등은 네안데르탈인의 유산입니다. 우리, 호모 사피엔스는 혼자가 아니라 700만 년 동안 진화해온 여러 조상들의 유전자가 공존하는 존재입니다.”

유전자로 보면 침팬지는 98.8%, 고릴라는 98.4%, 닭은 75%, 바나나는 60% 정도의 유전자를 인류와 공유한다. 만약 ‘할머니의 할머니’를 수십 번, 수백 번 외치며 과거로 올라갈 수 있다면 우리는 네안데르탈인과 원숭이뿐 아니라 공룡, 곤충, 세균까지 만날지도 모른다. 그때부터 지금까지 우리는 그들과 공존하고 있다. 미래에도 그럴 것이다.

글·사진 이경숙 과학스토리텔러

그래픽 김경래 기자 kkim@hani.co.kr

참고 자료: ‘호모사피엔스 진화∞관계&미래?’(국립중앙박물관), <교사를 위한 초등 과학 개념서>(아이엠에듀) 자문: 국립중앙박물관 고고역사부

서울살이 길라잡이 서울앤(www.seouland.com) 취재팀 편집